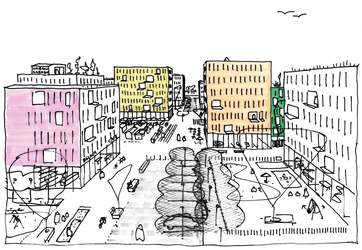

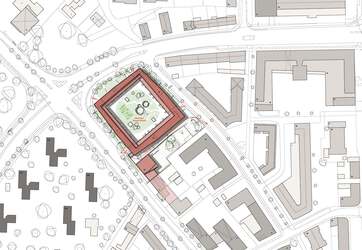

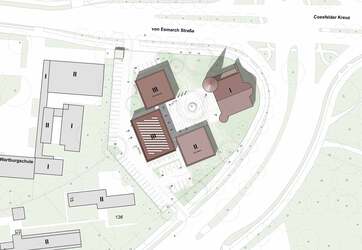

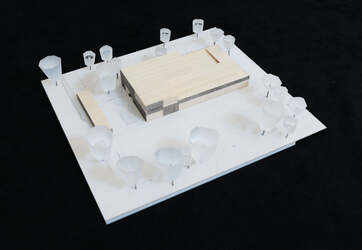

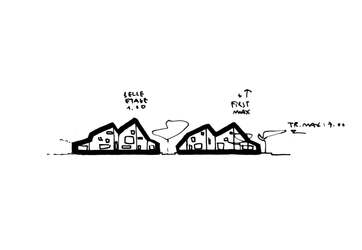

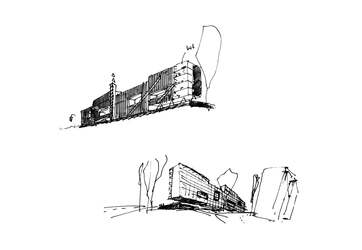

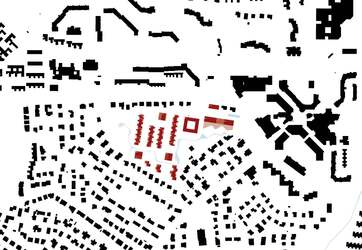

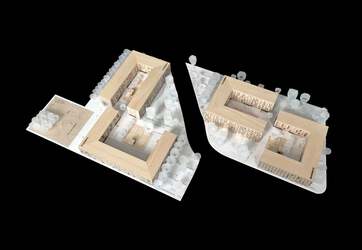

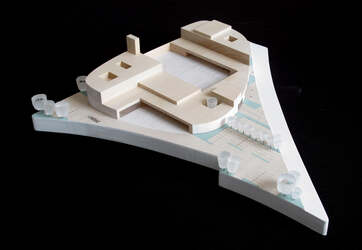

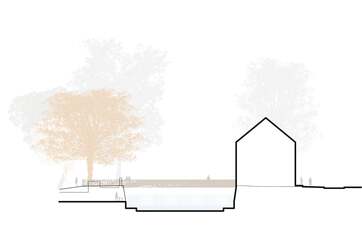

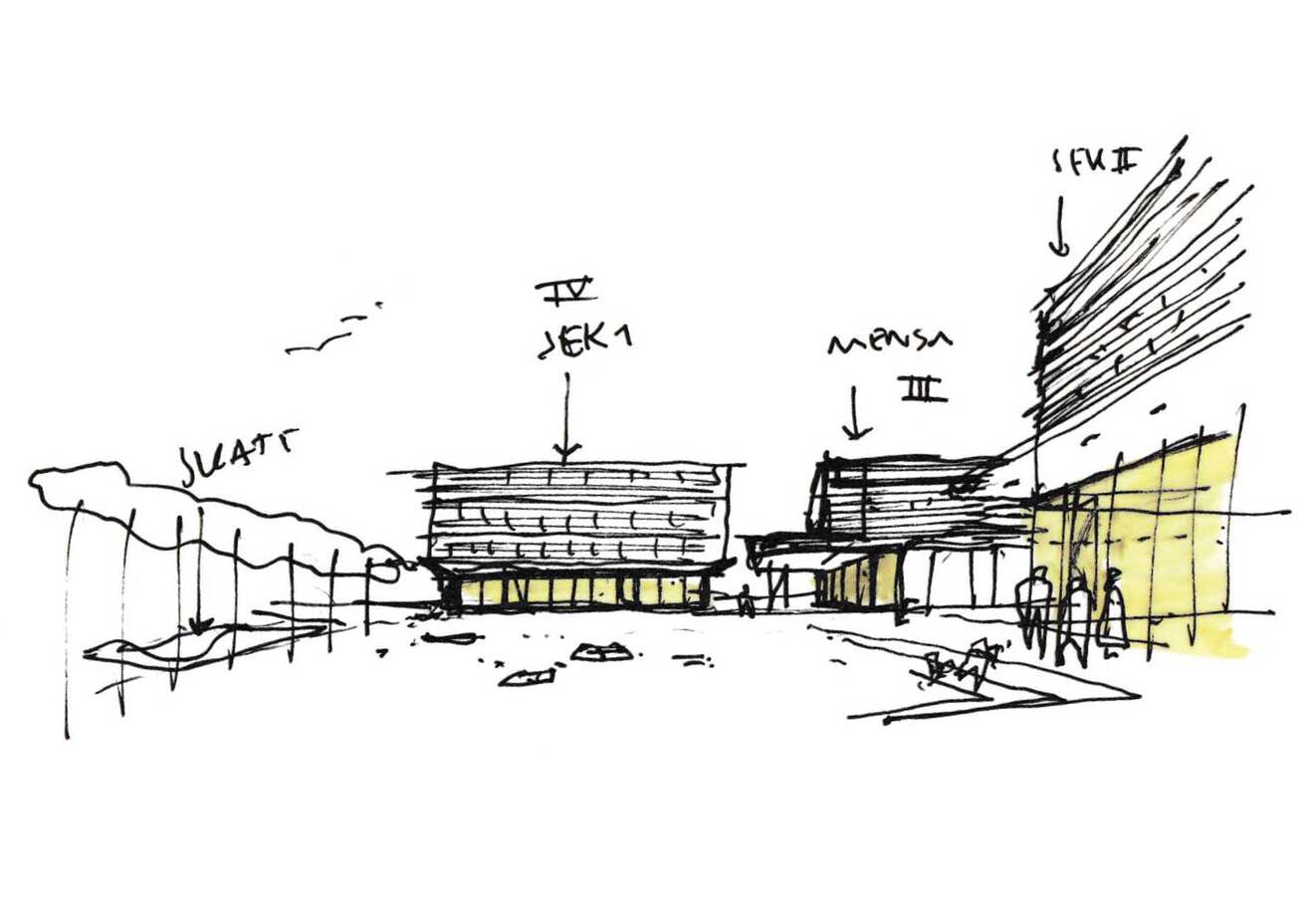

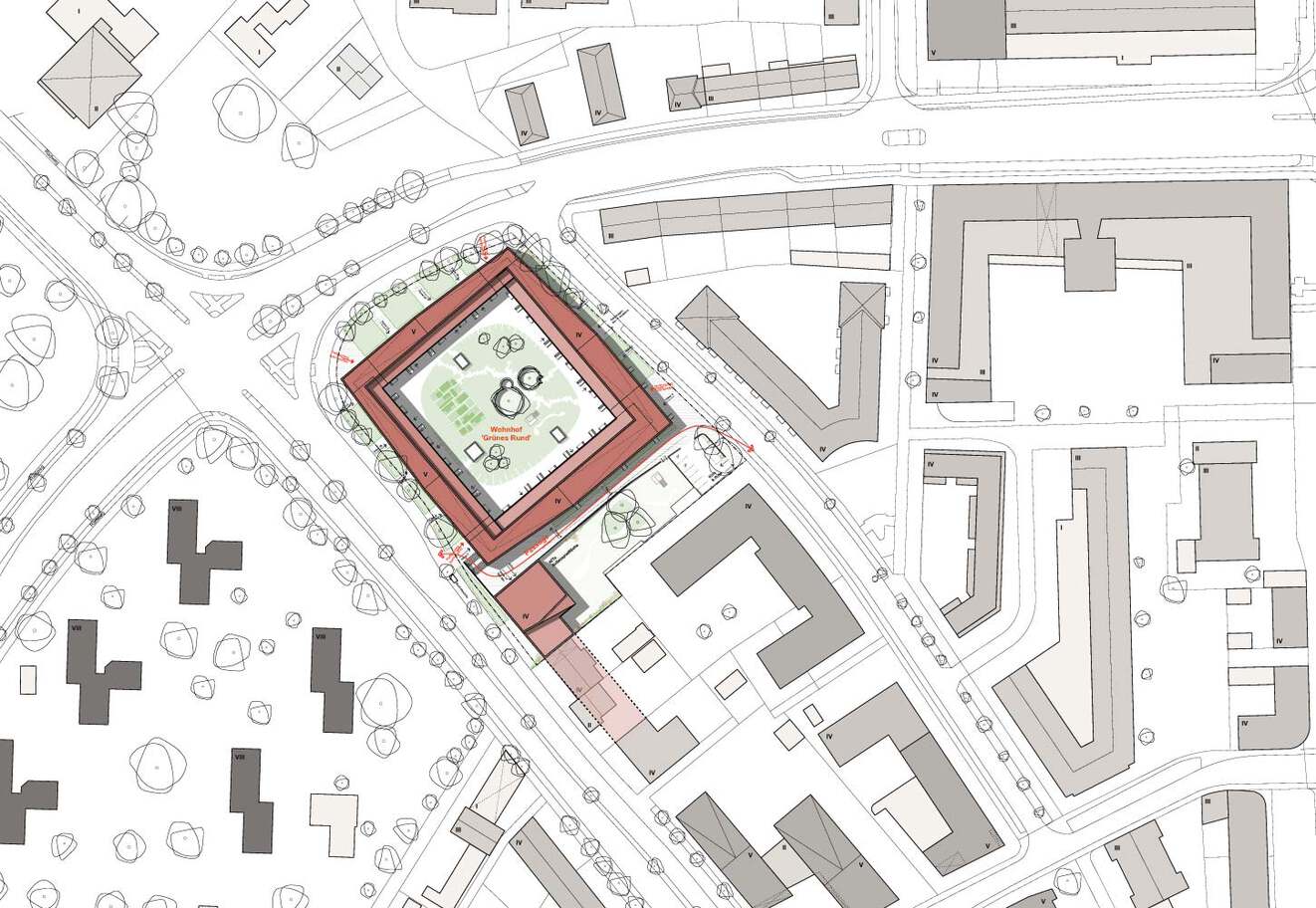

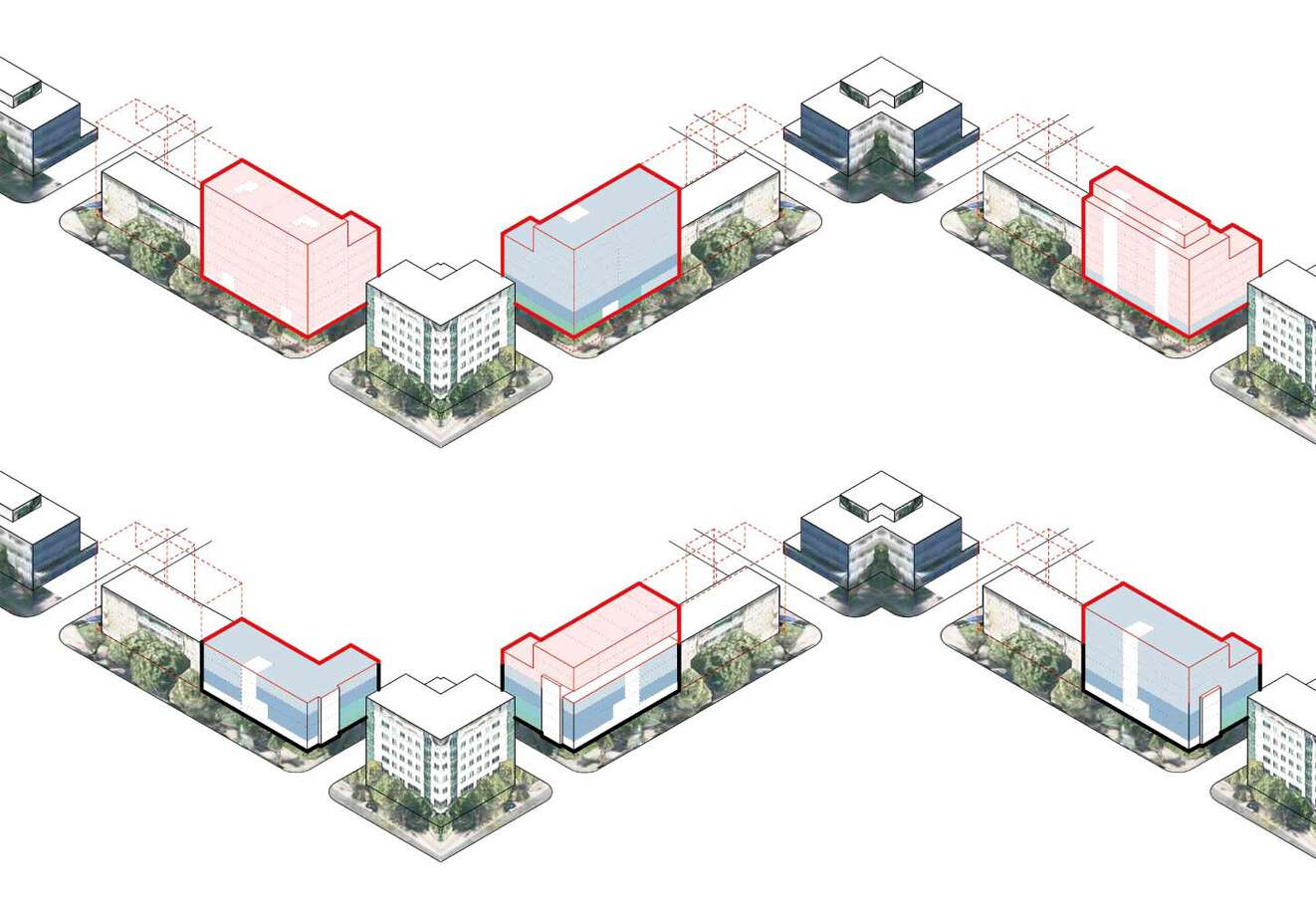

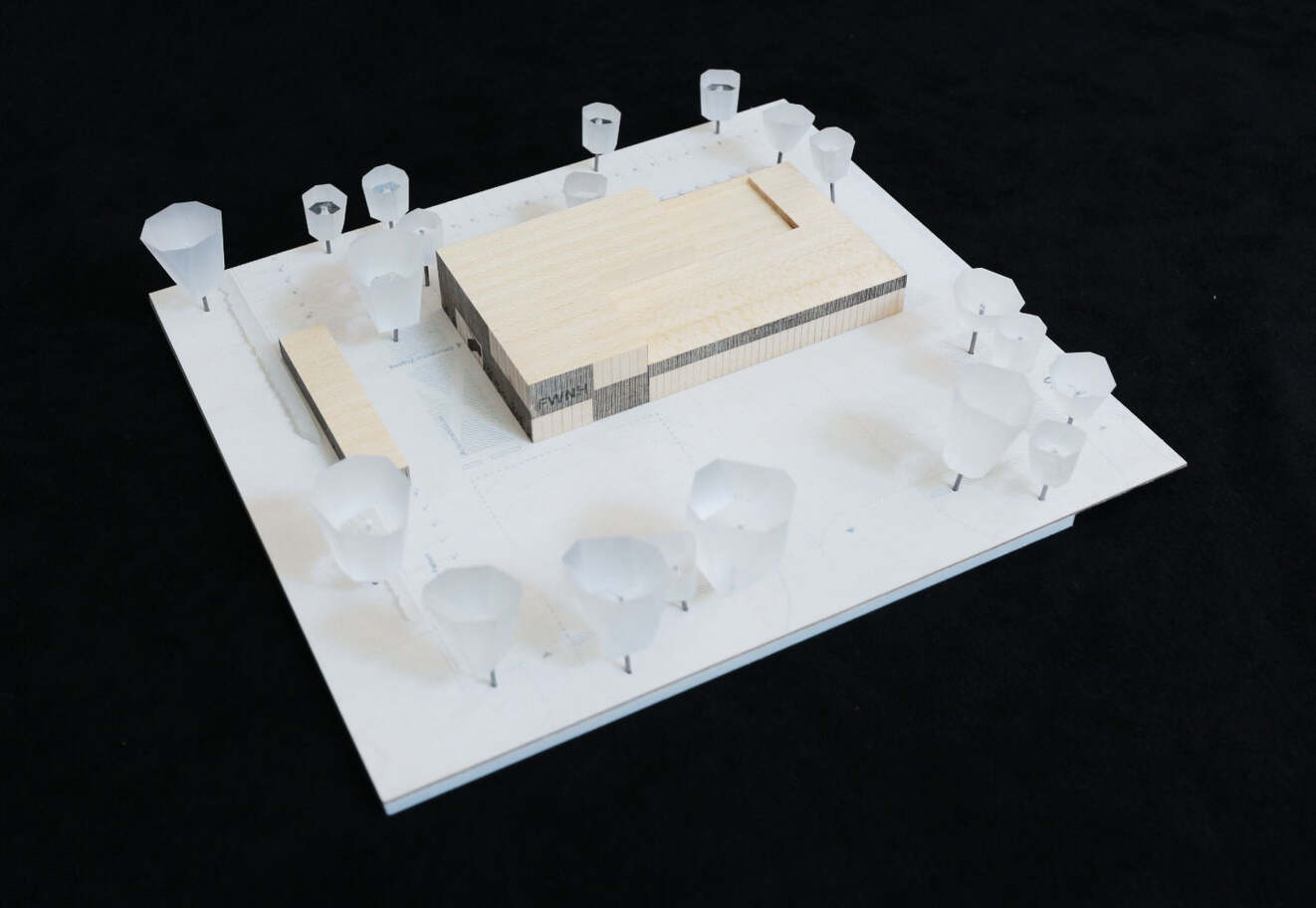

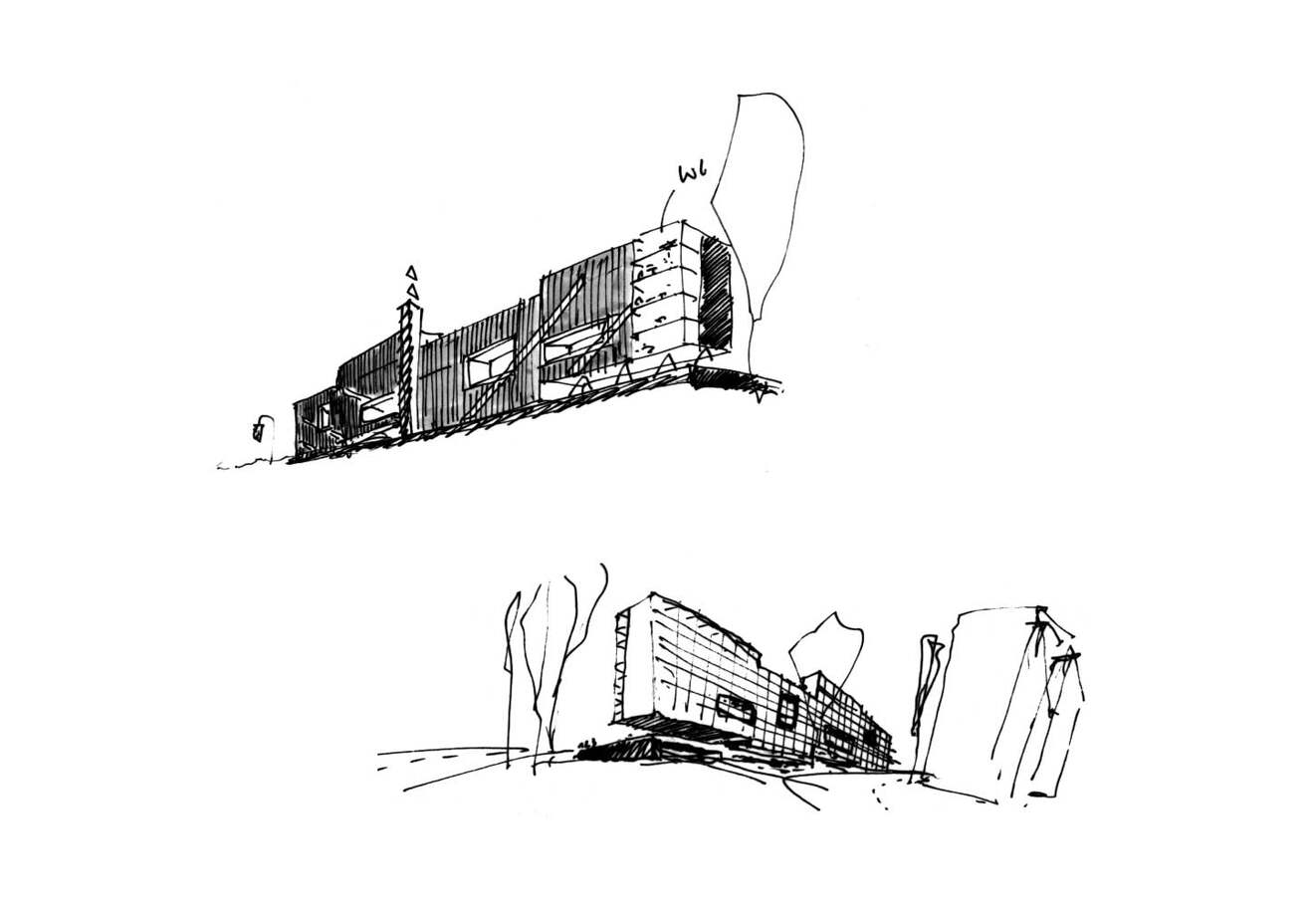

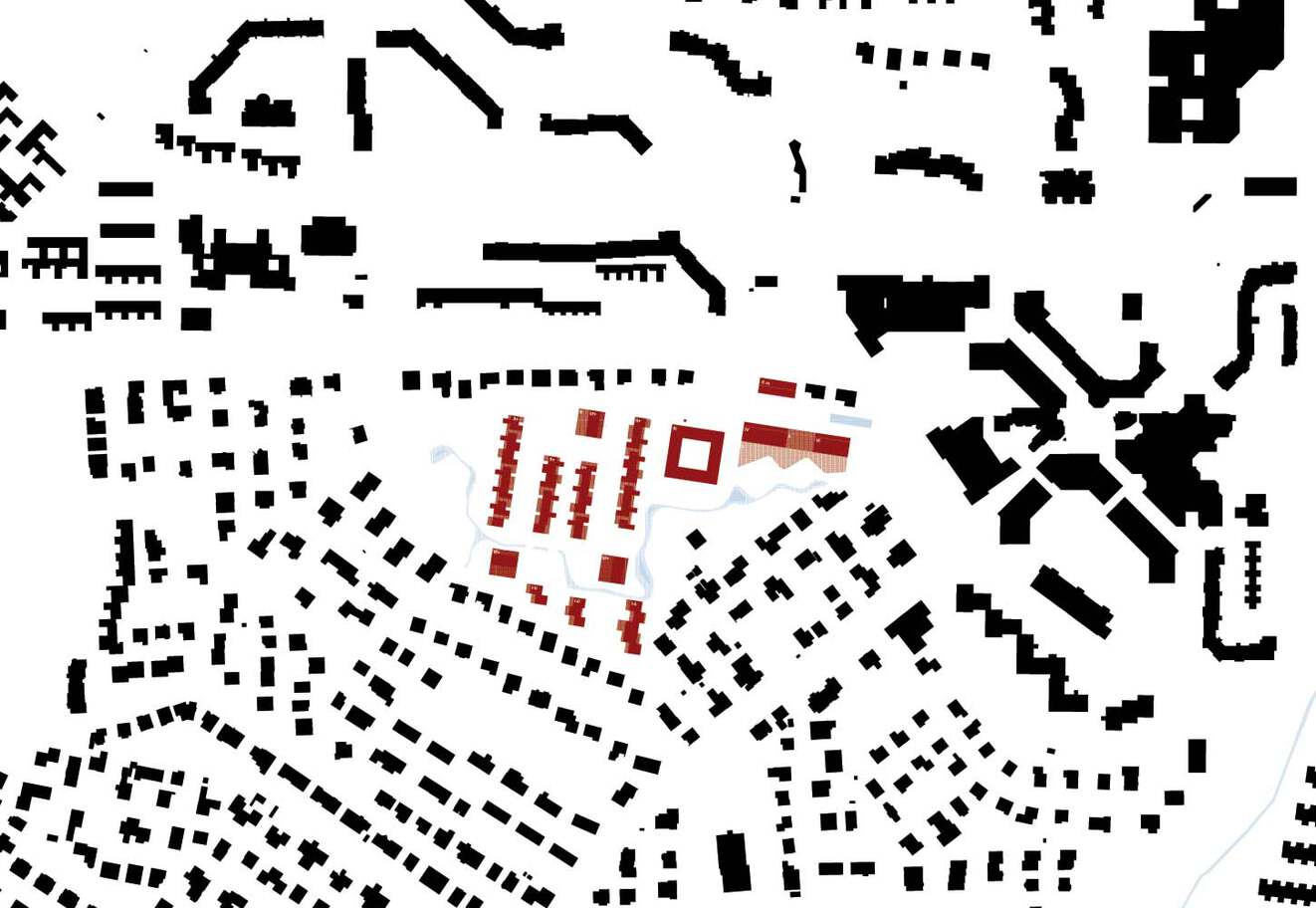

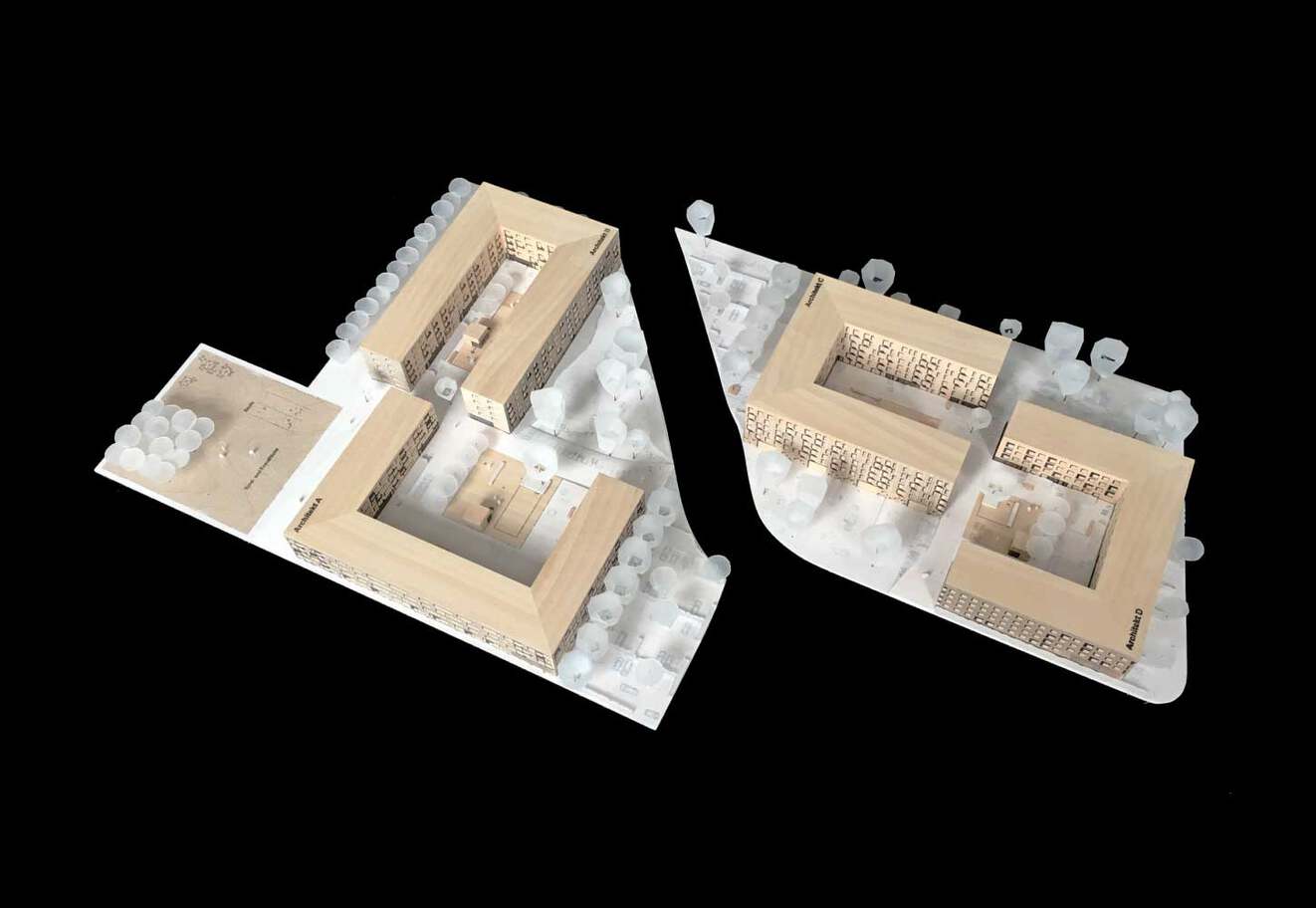

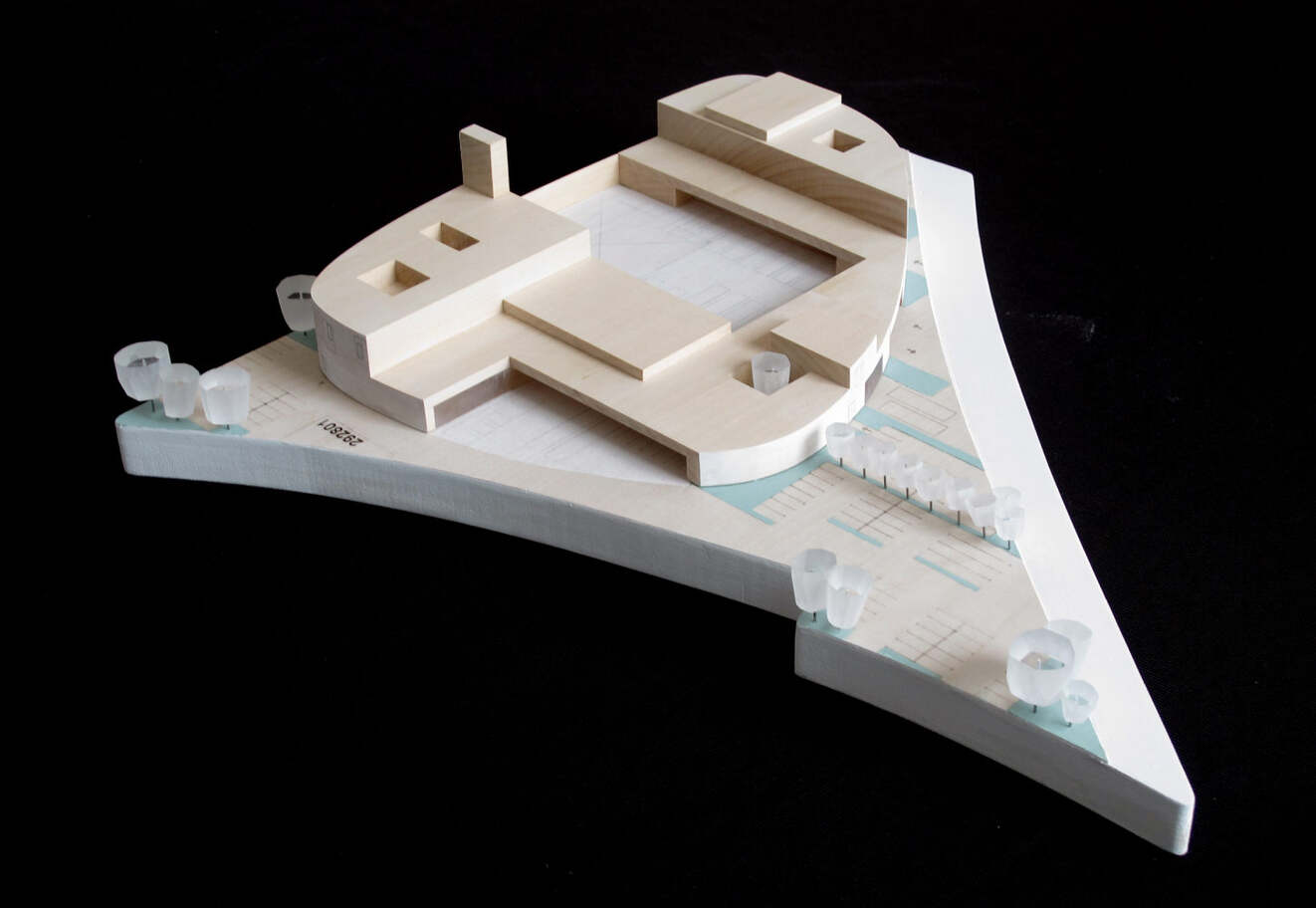

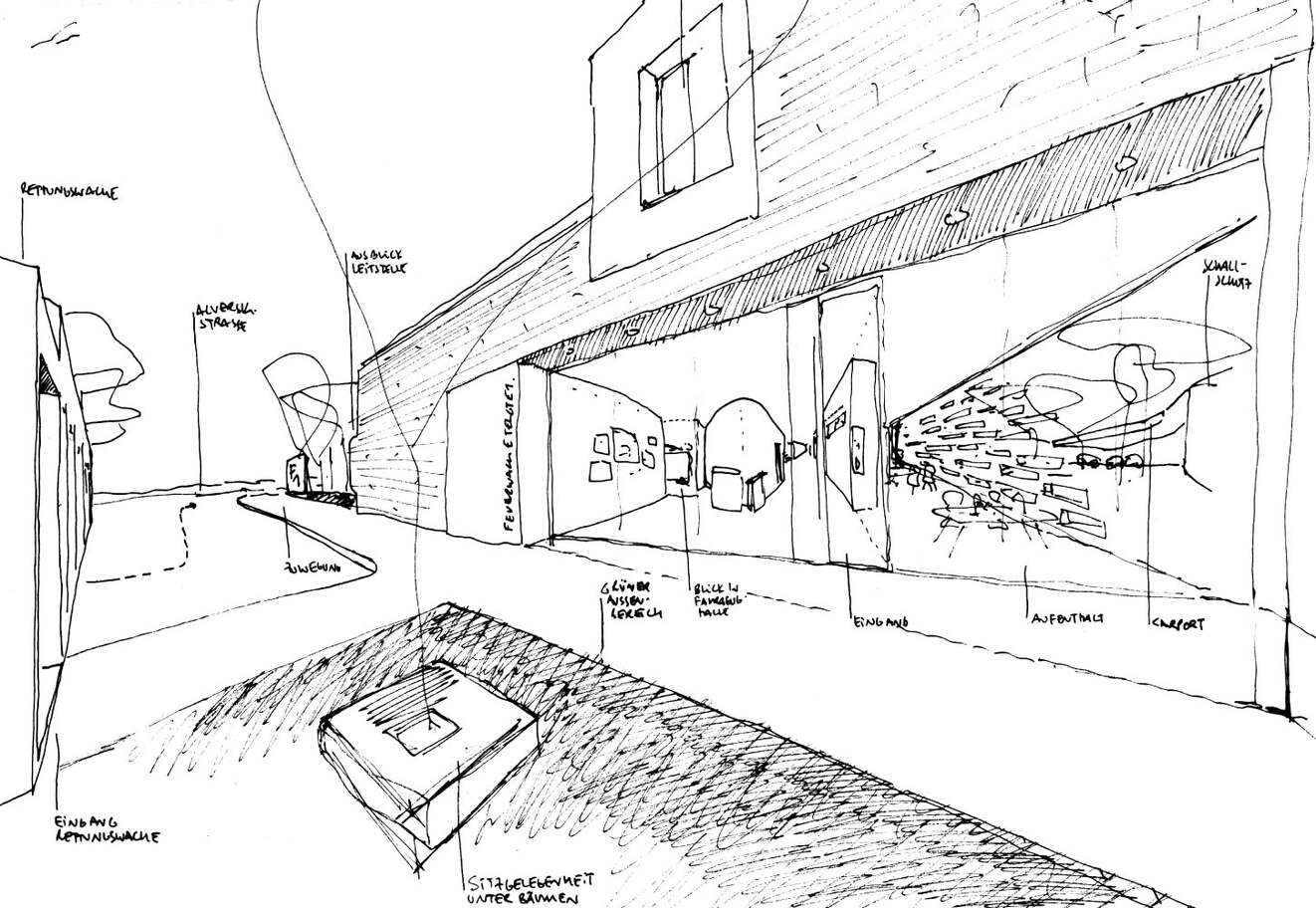

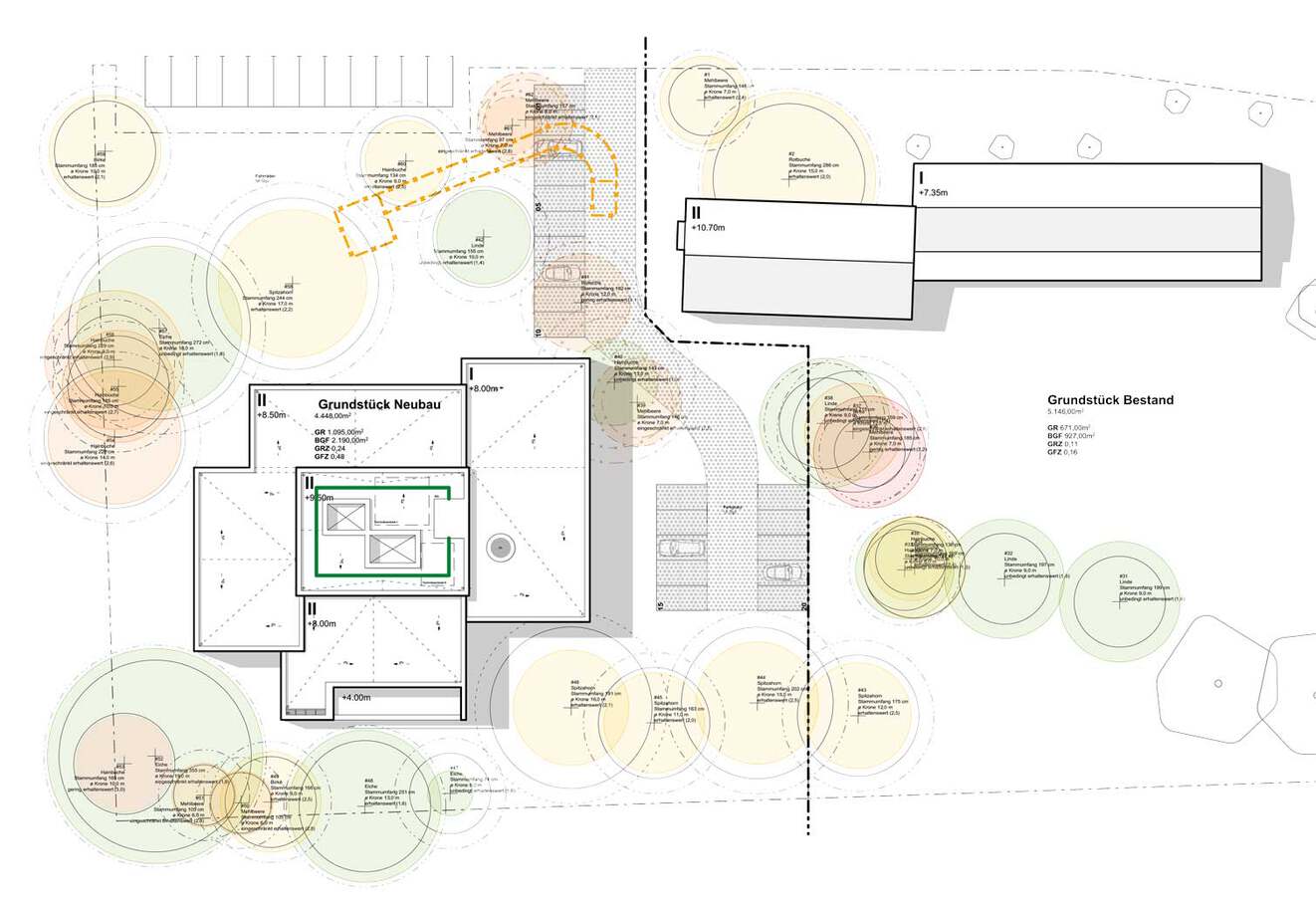

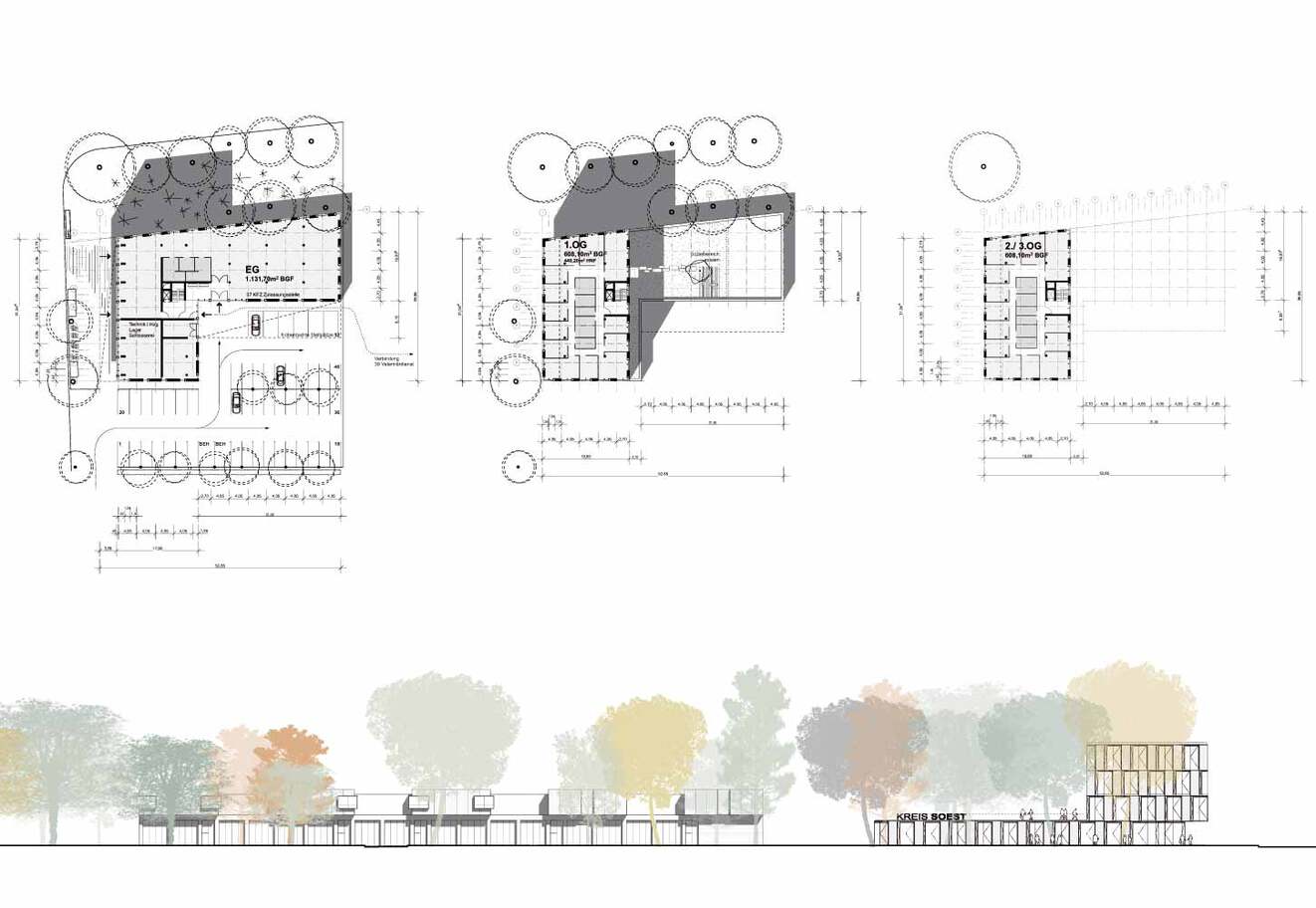

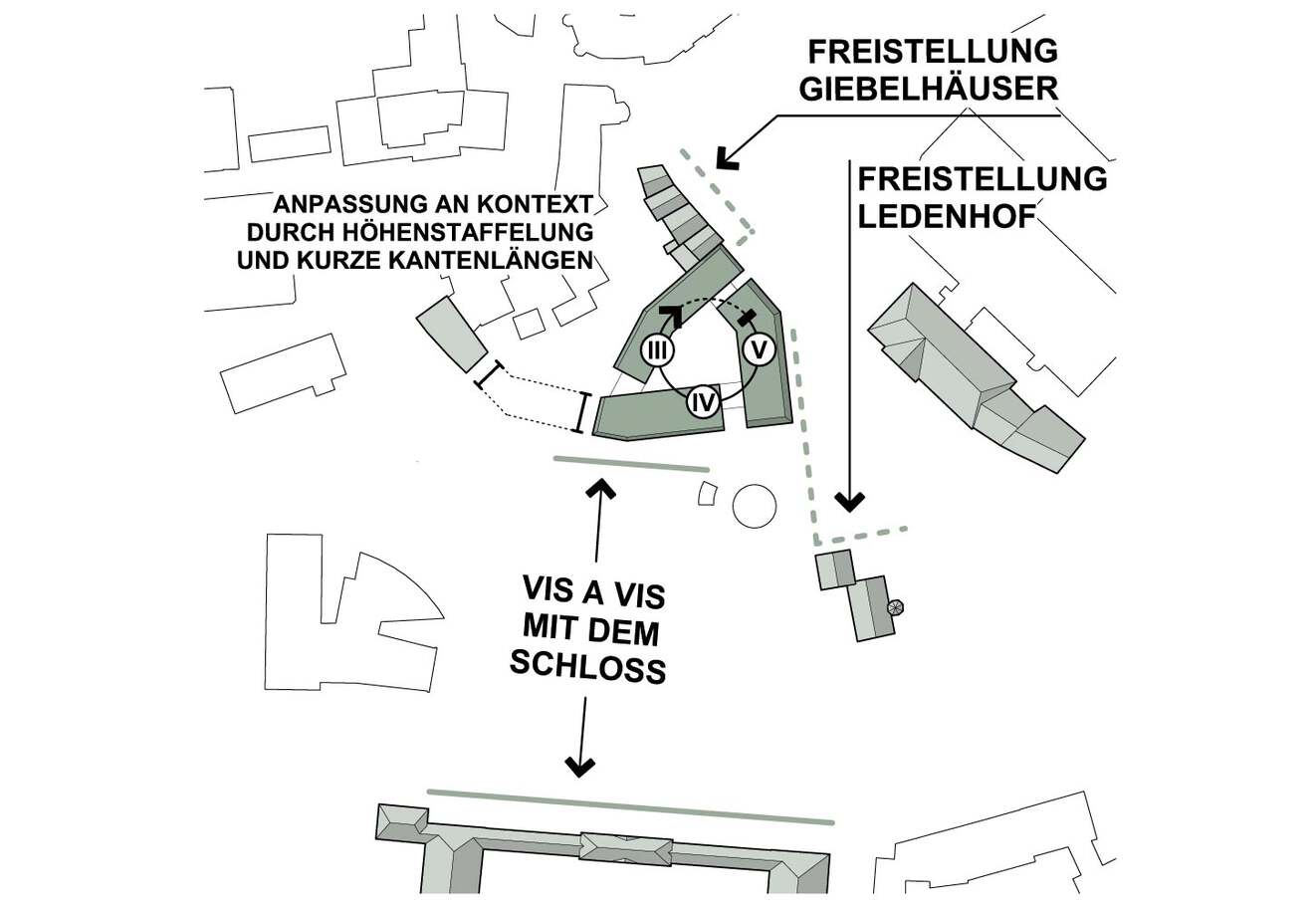

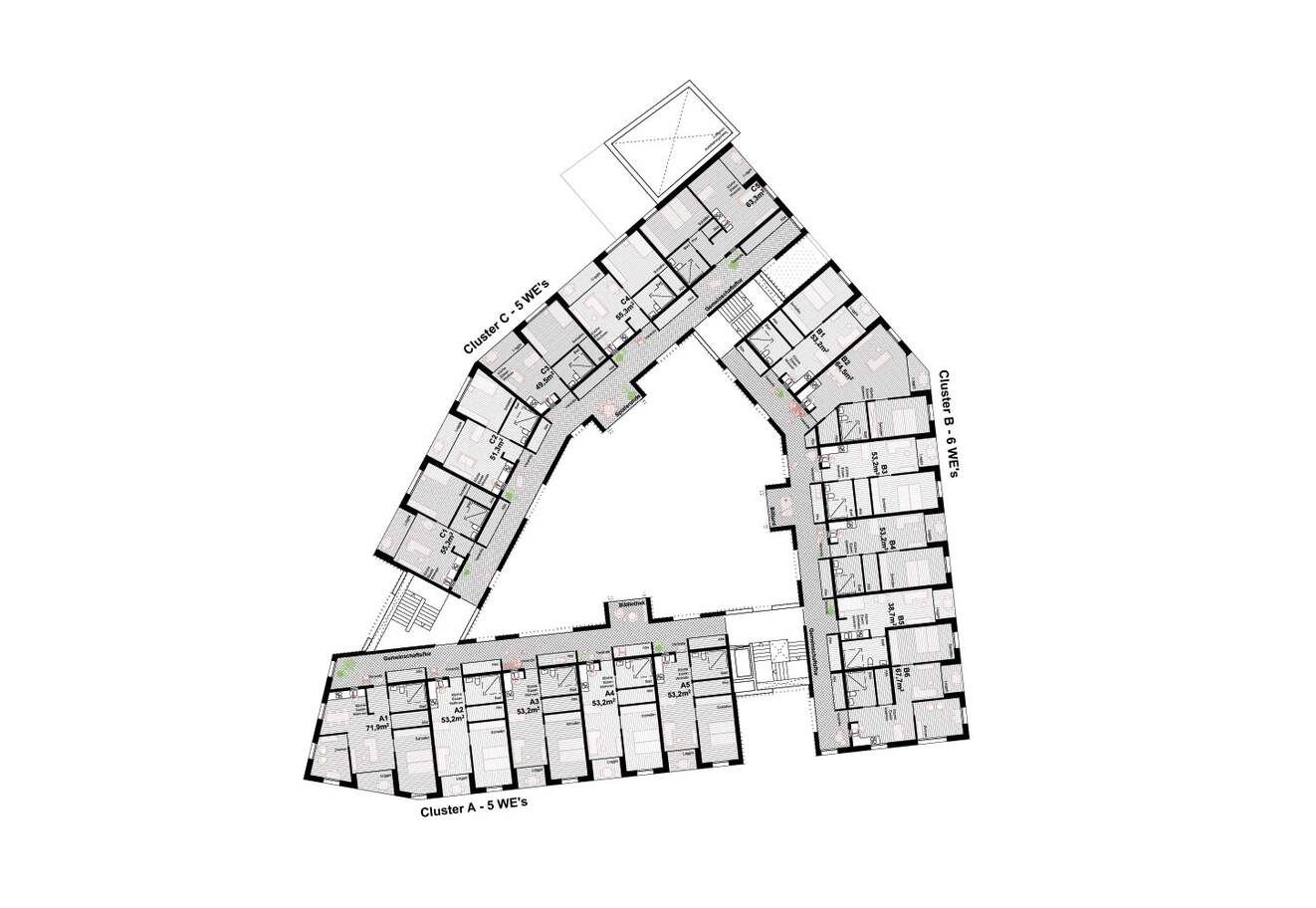

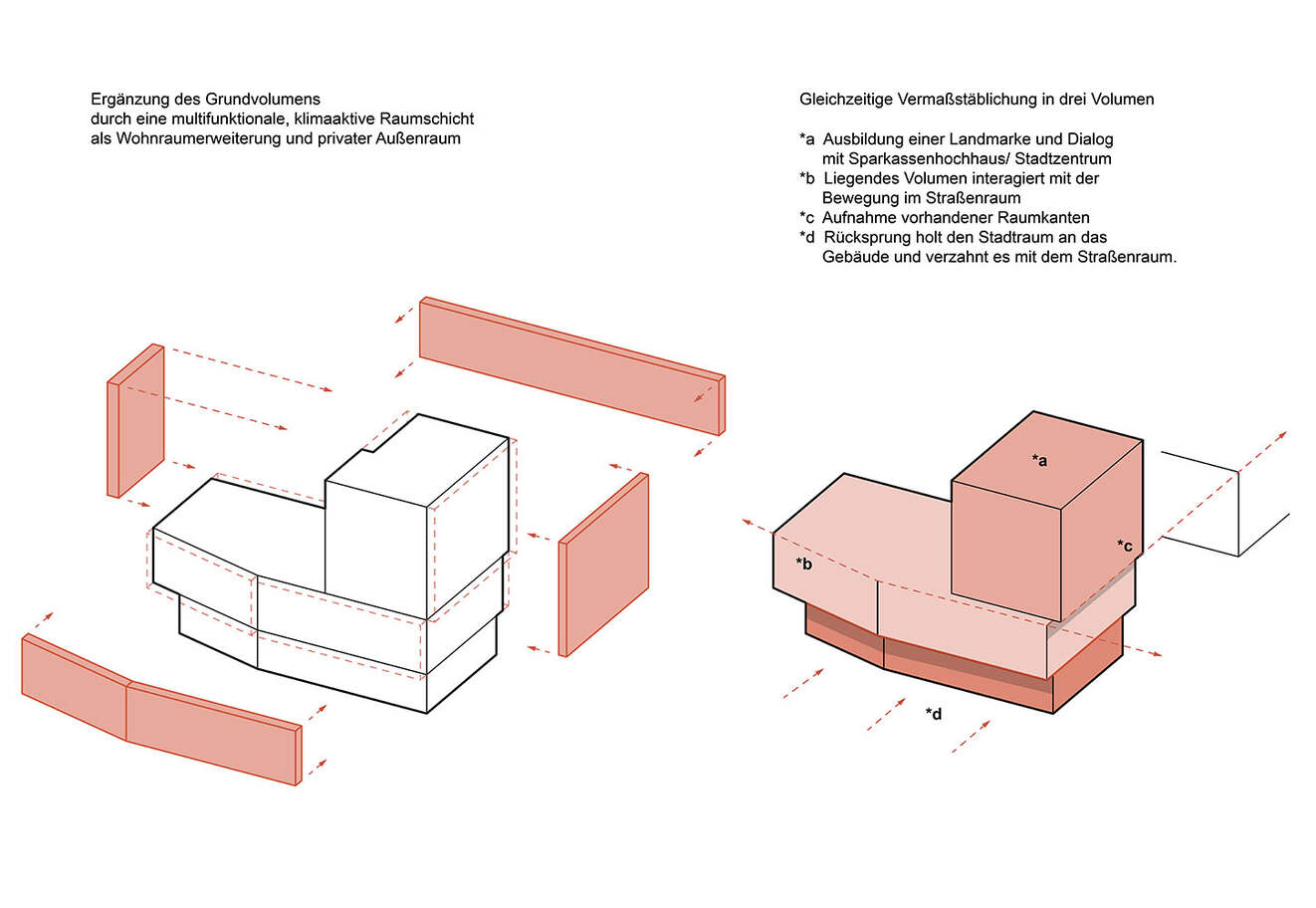

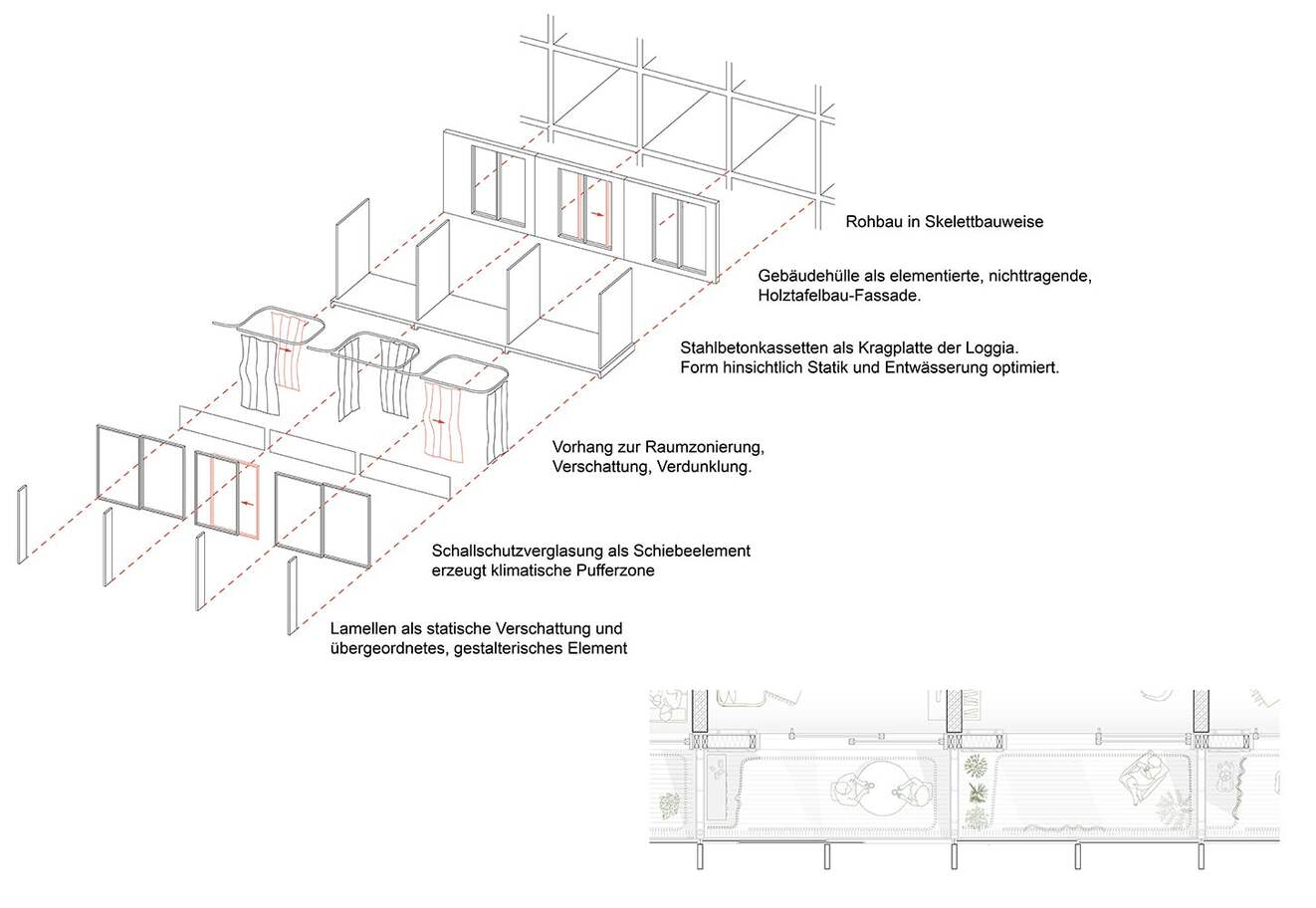

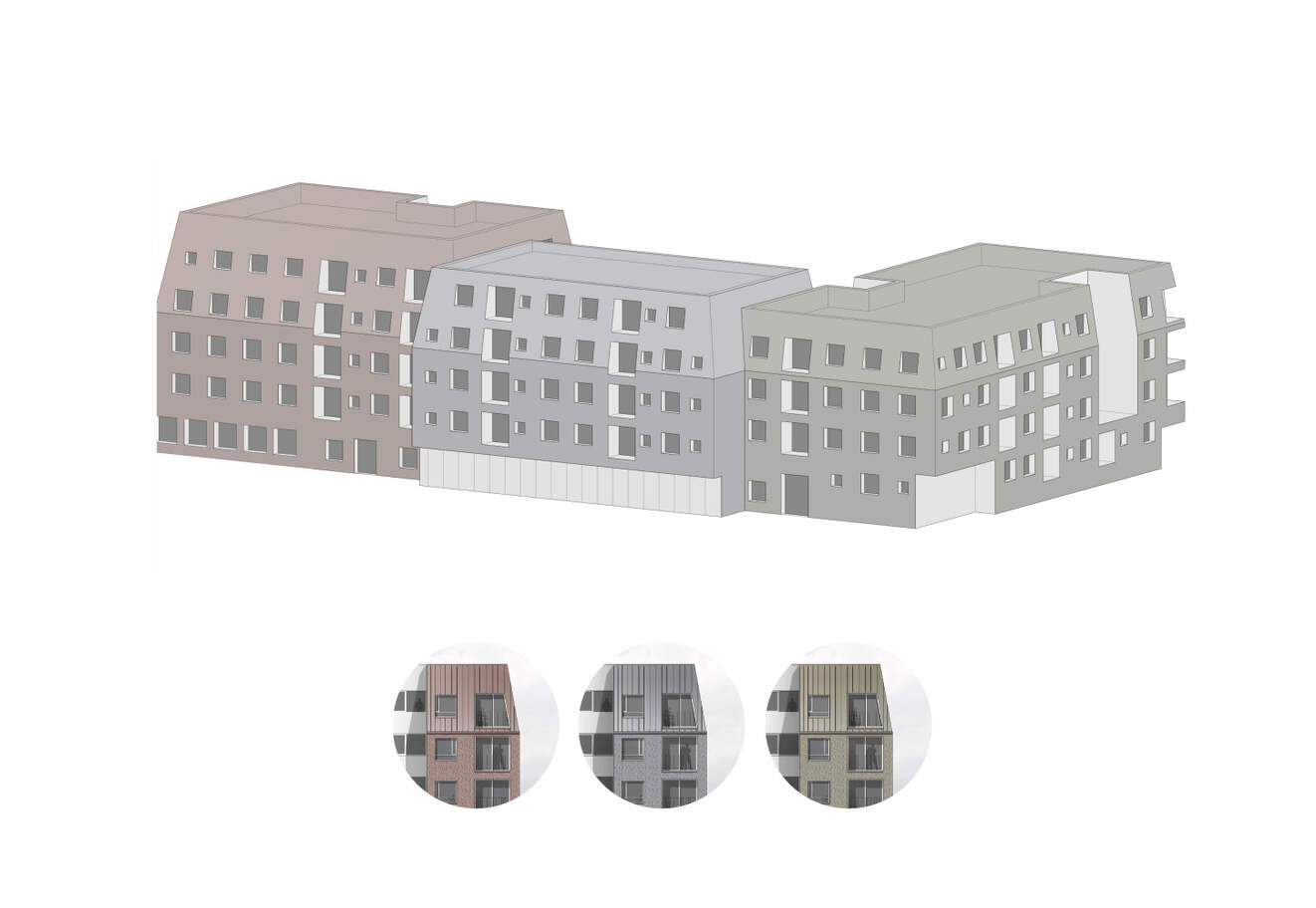

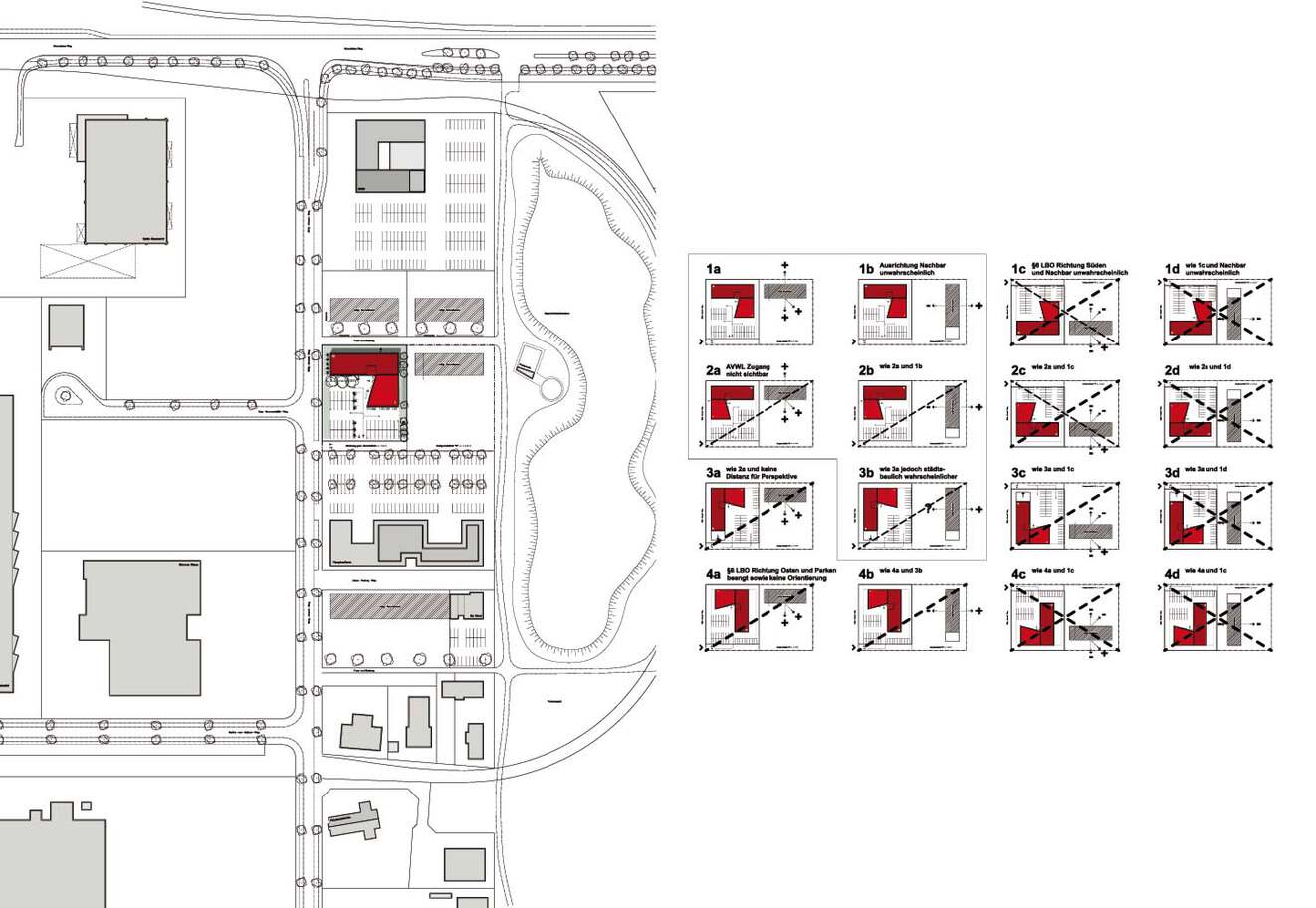

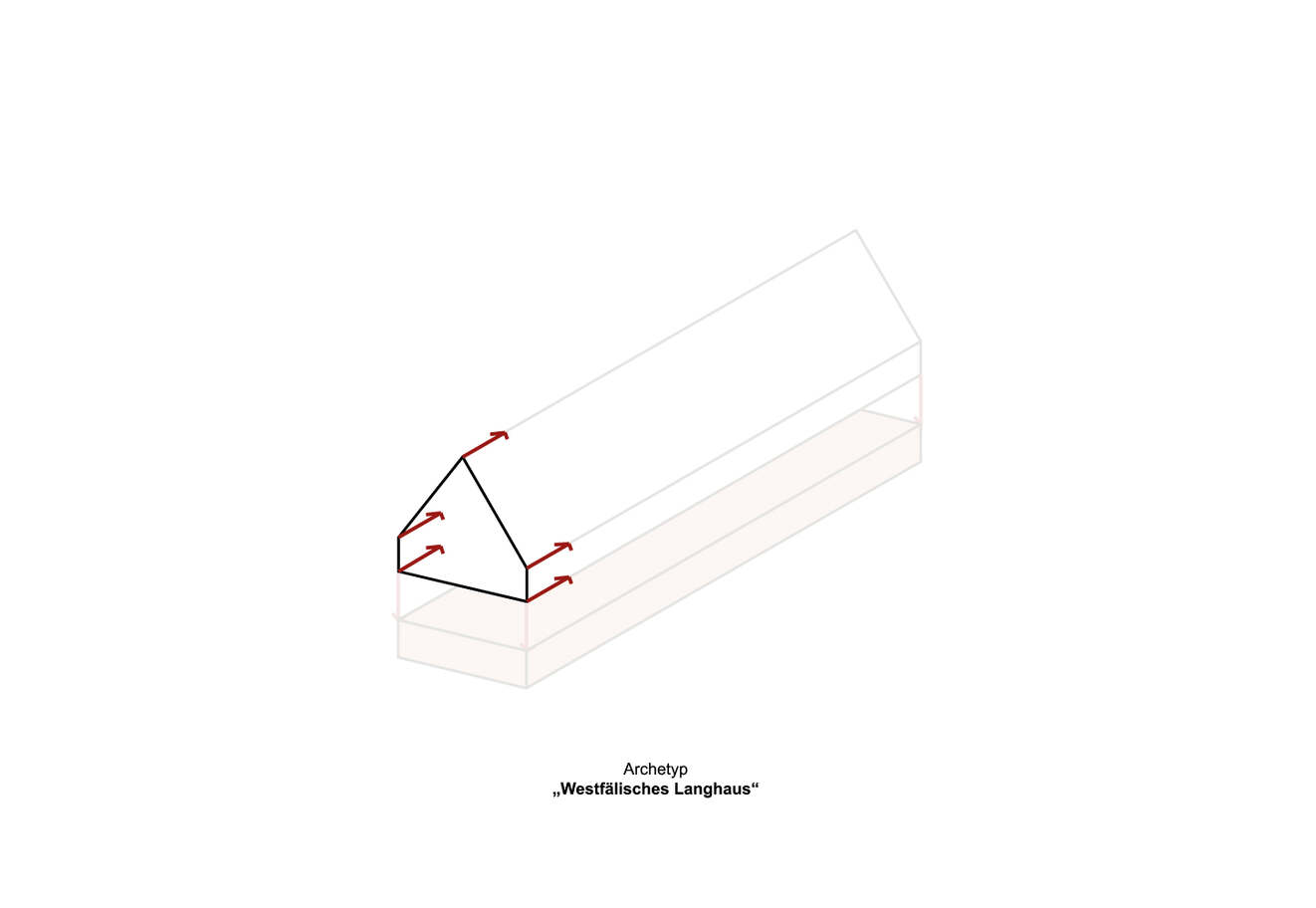

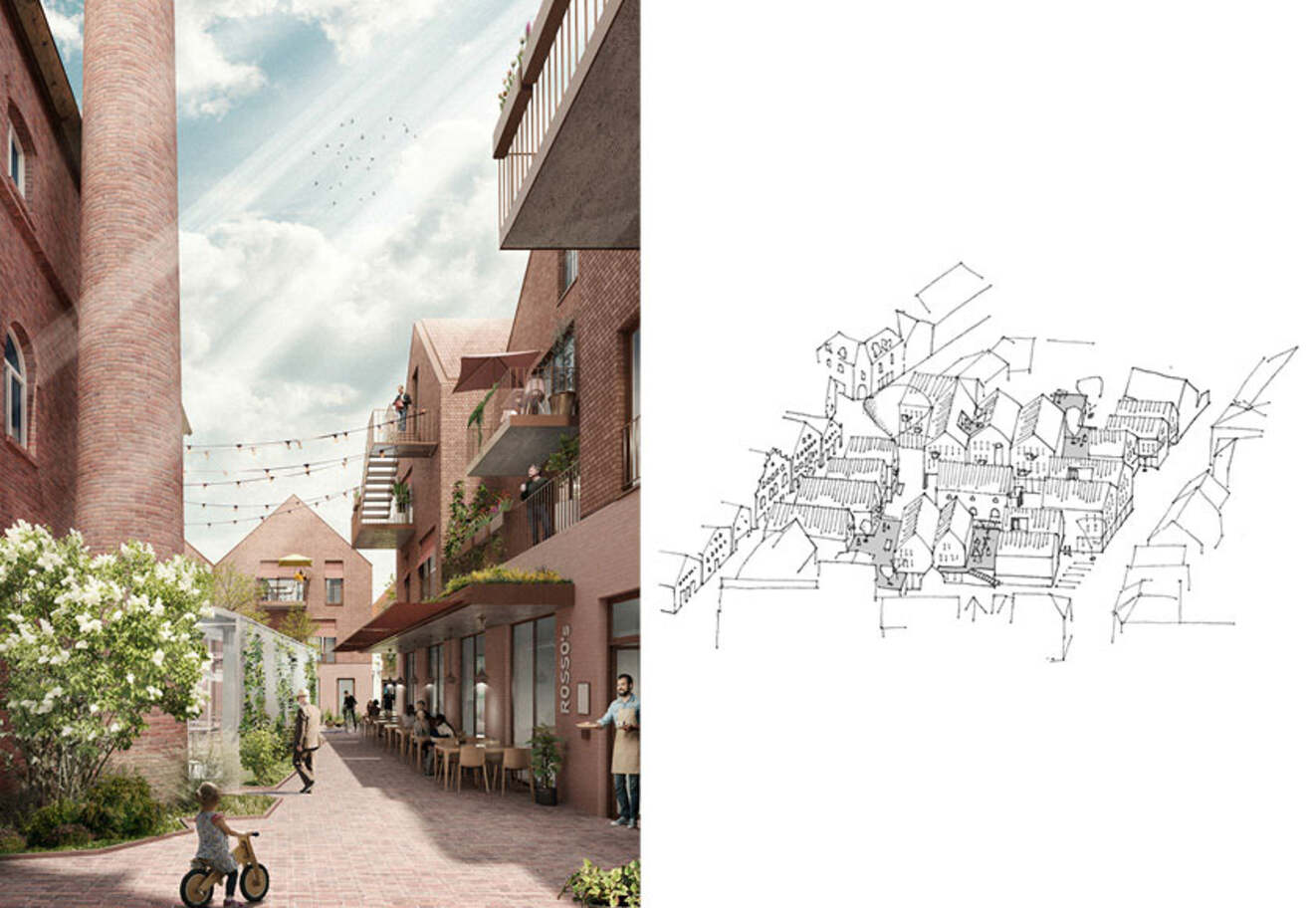

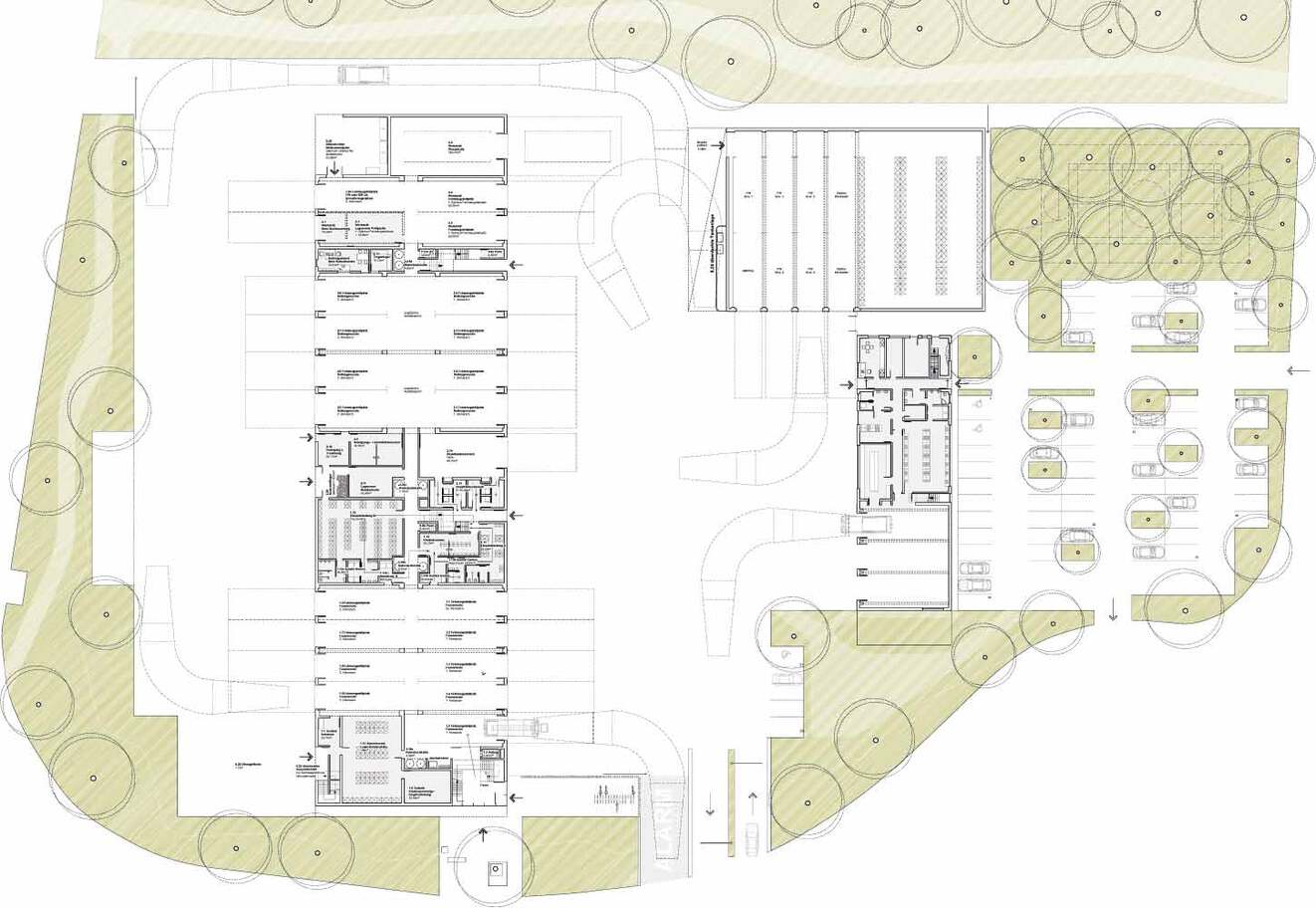

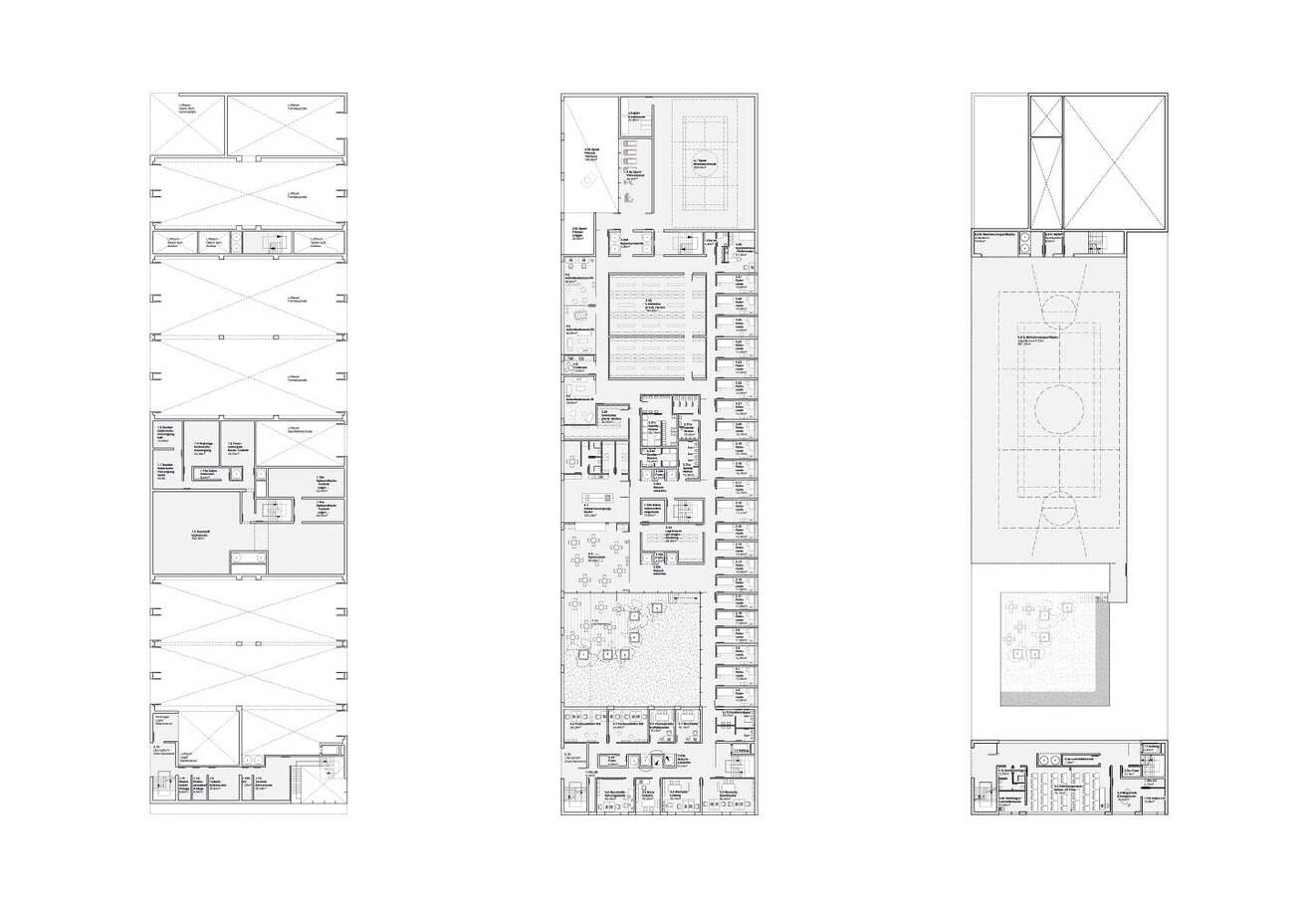

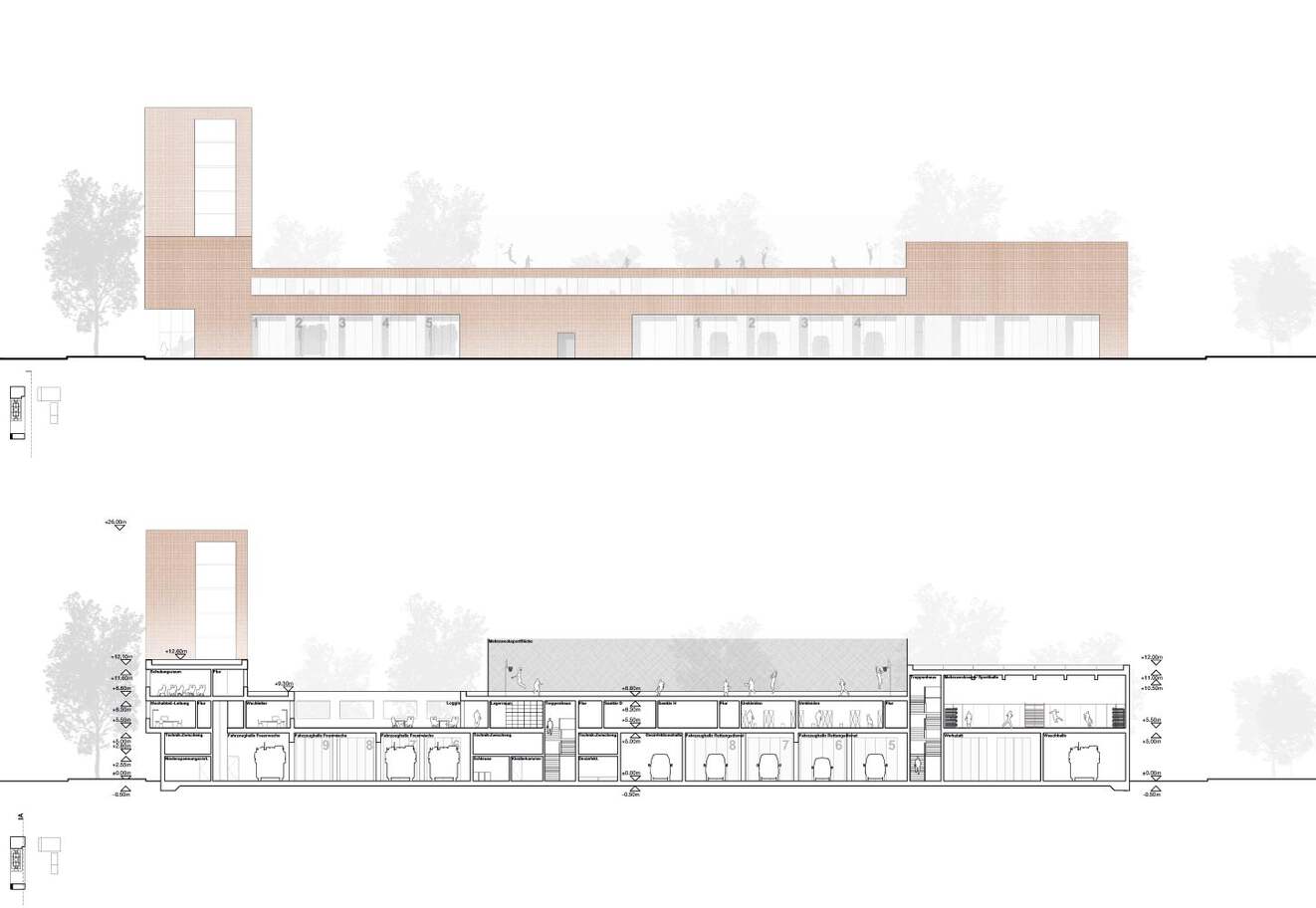

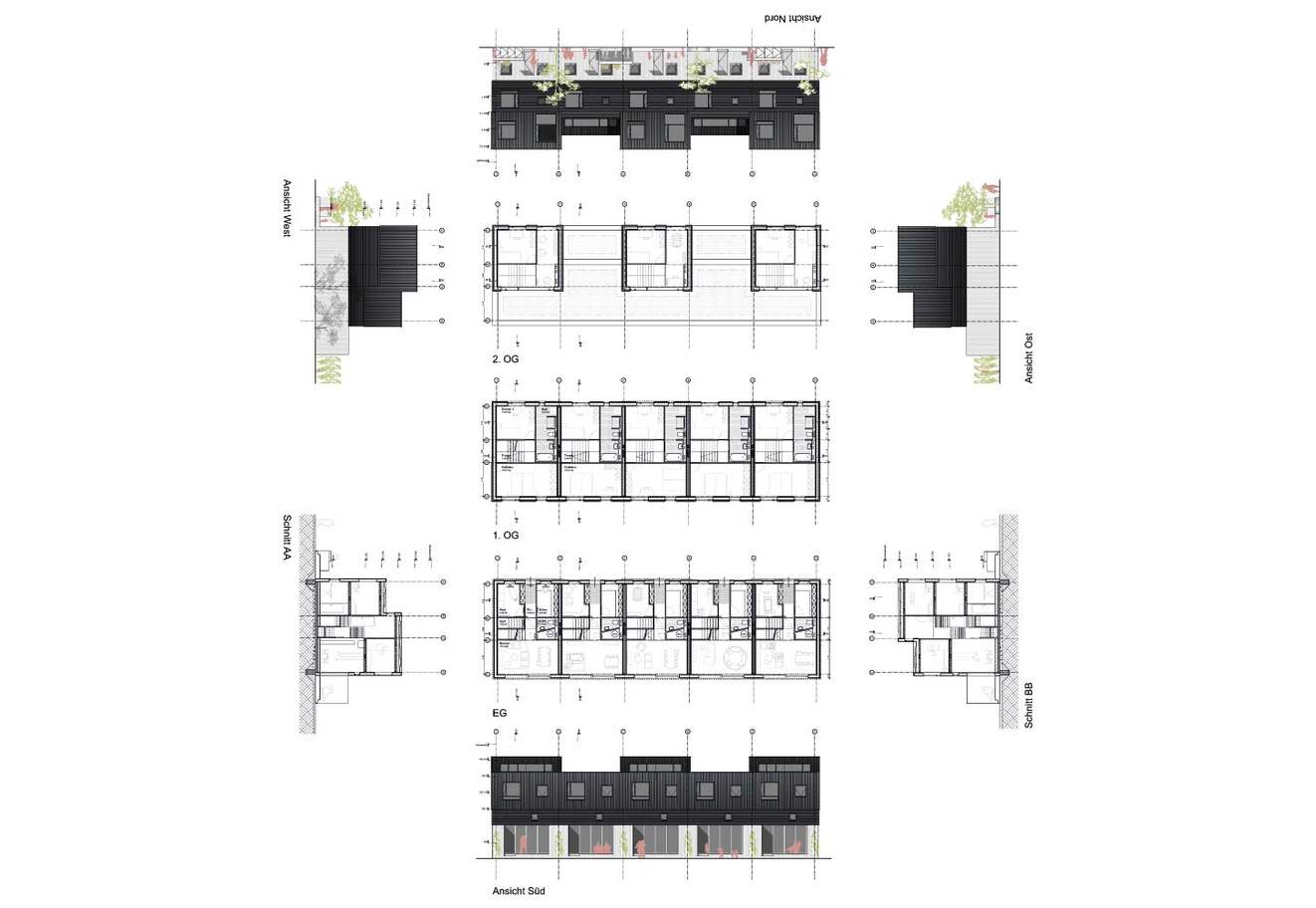

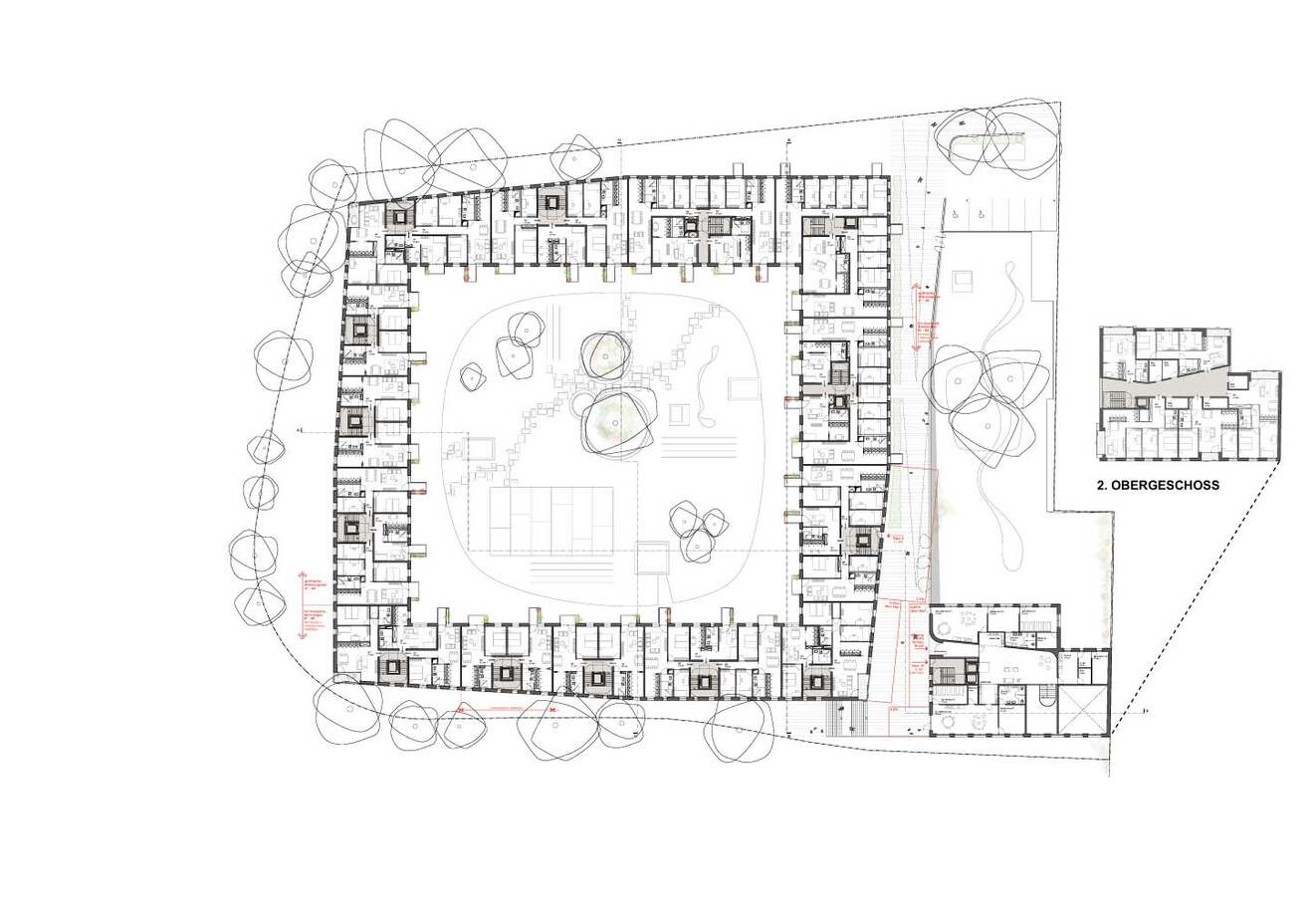

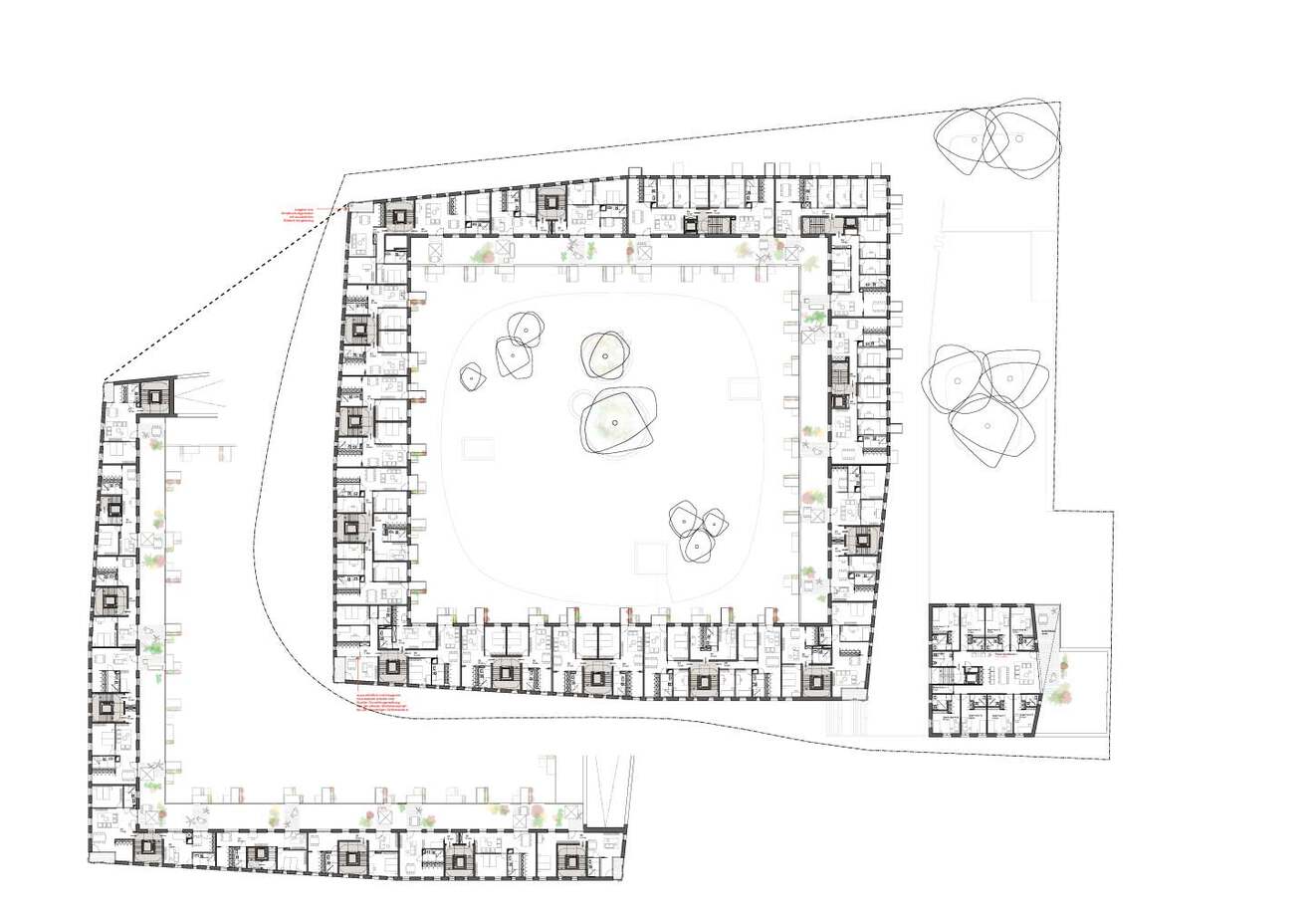

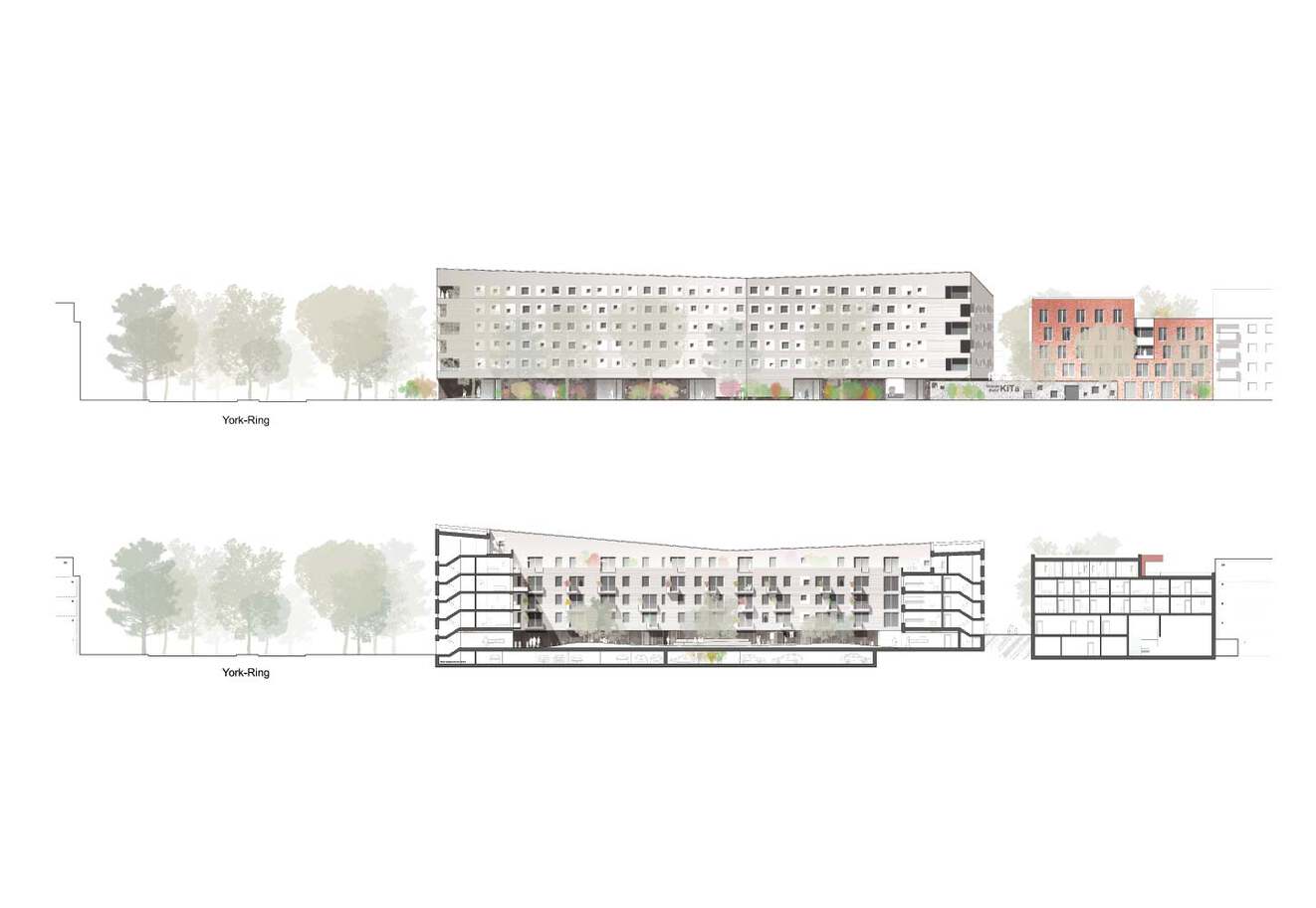

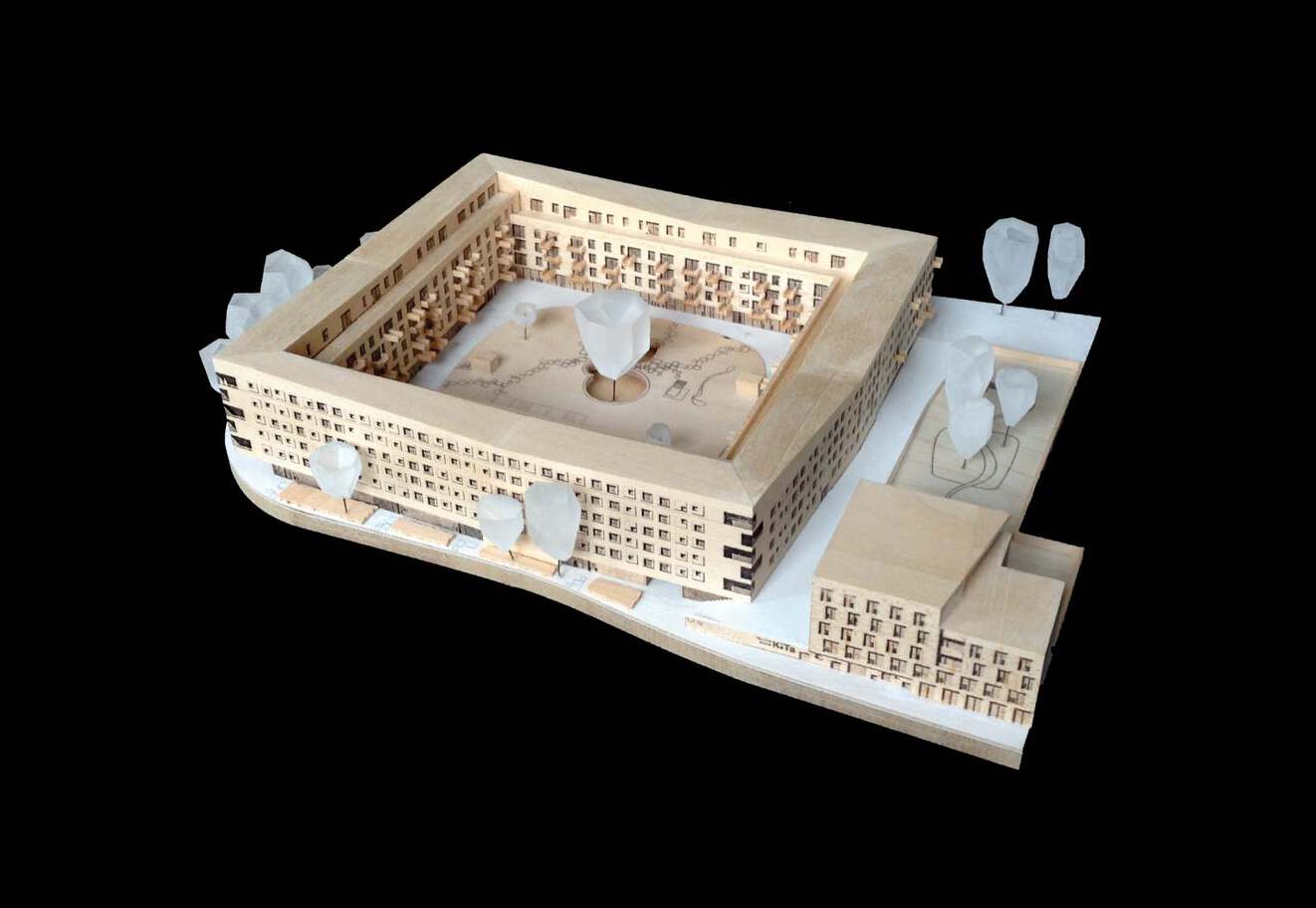

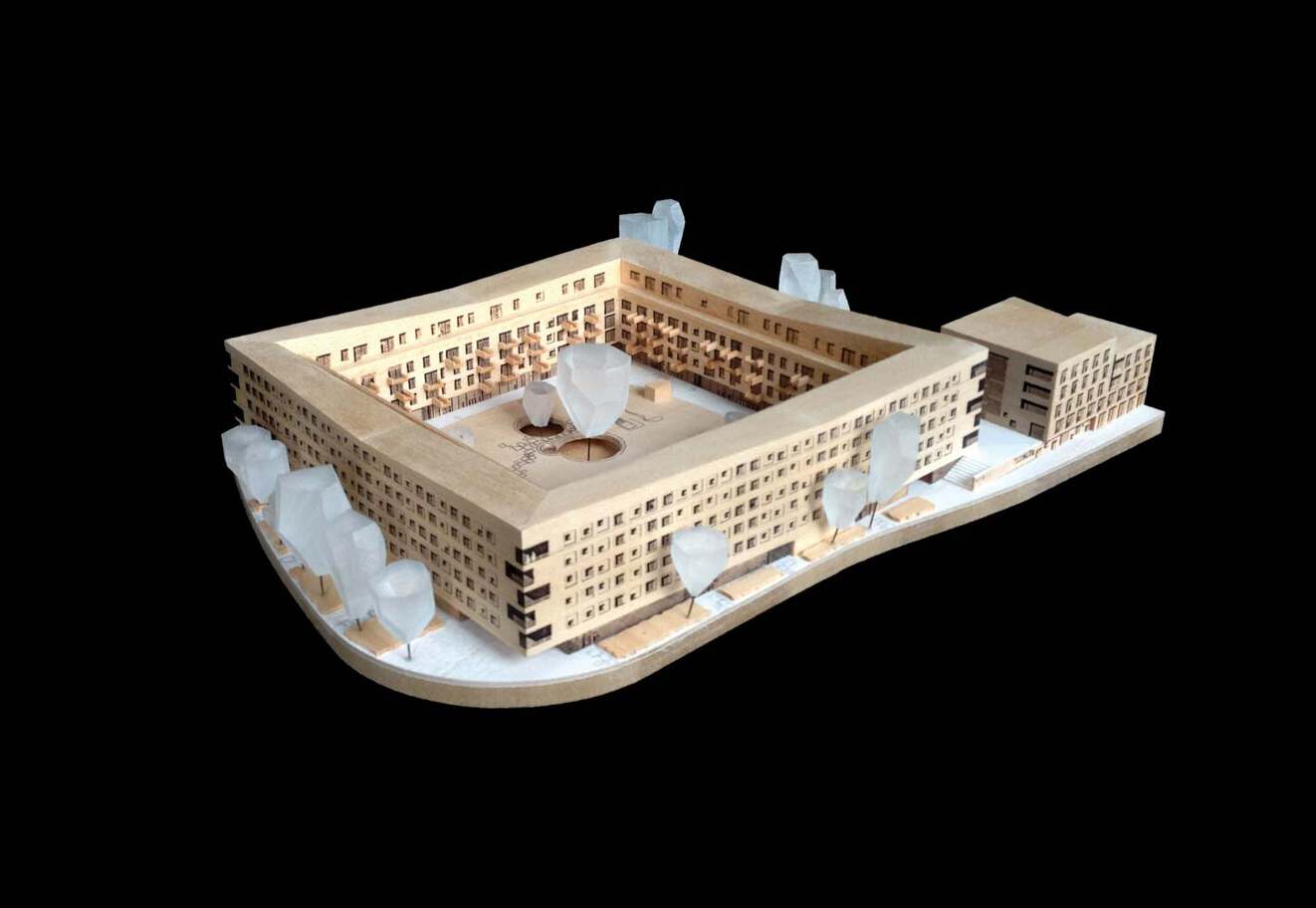

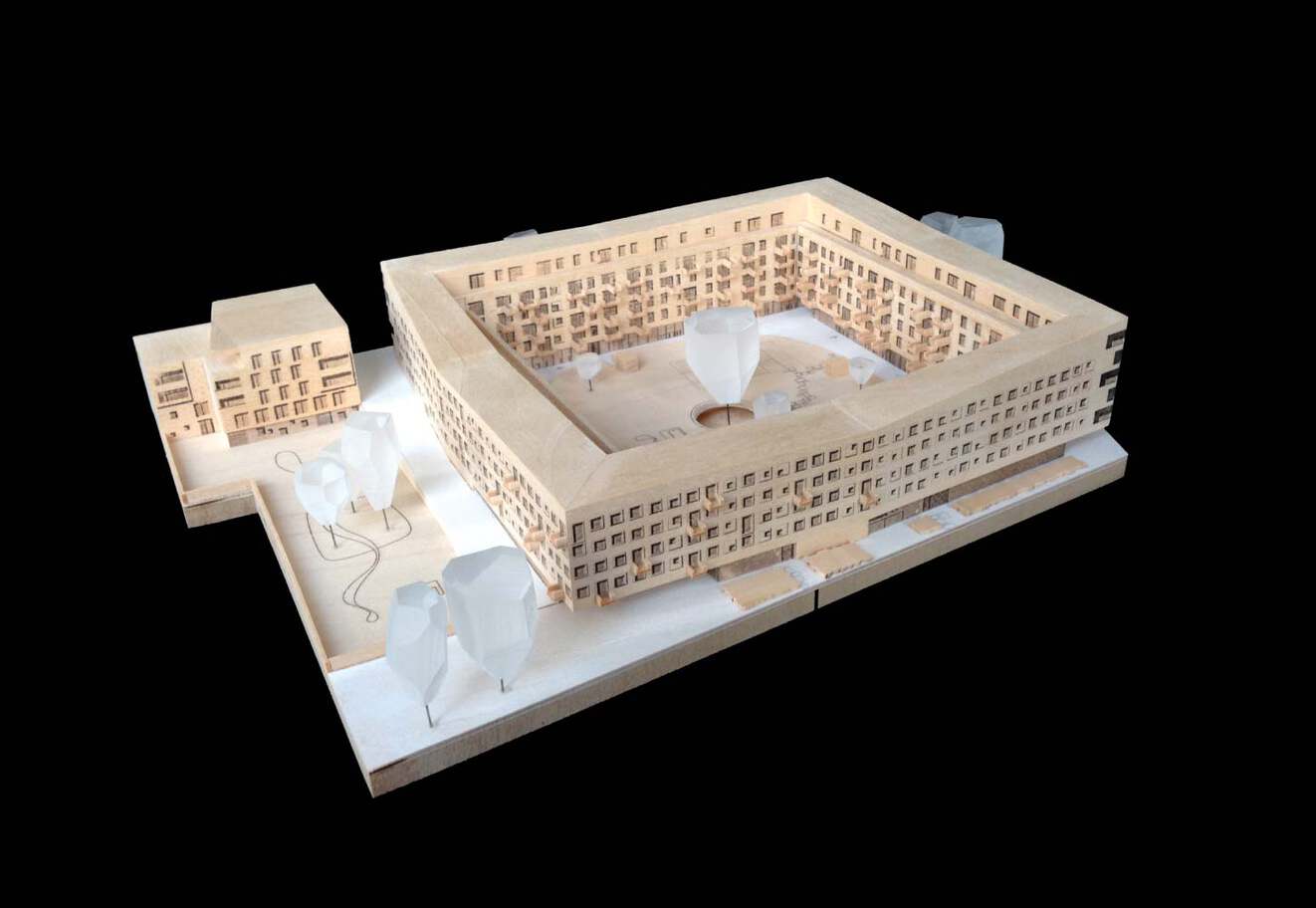

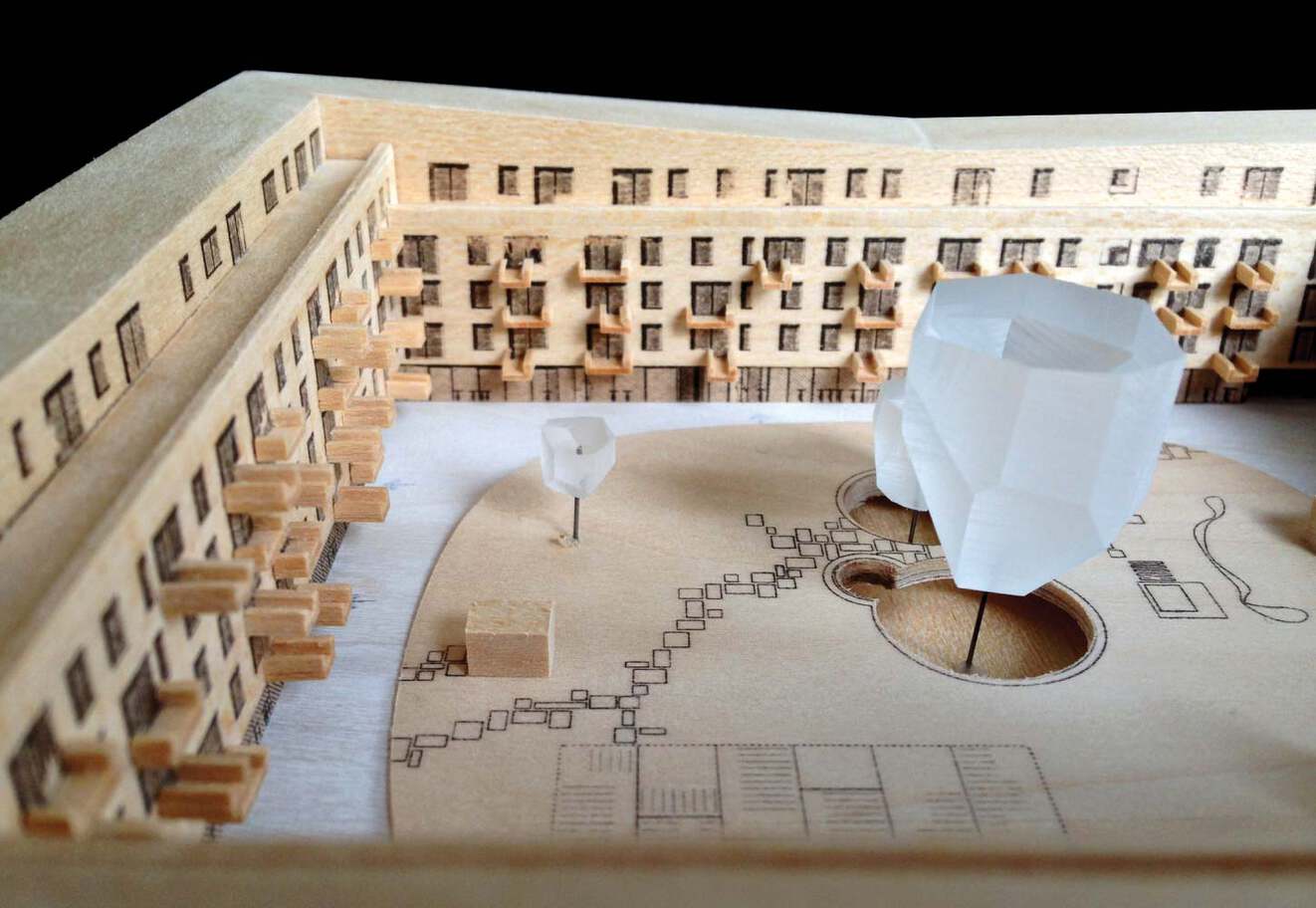

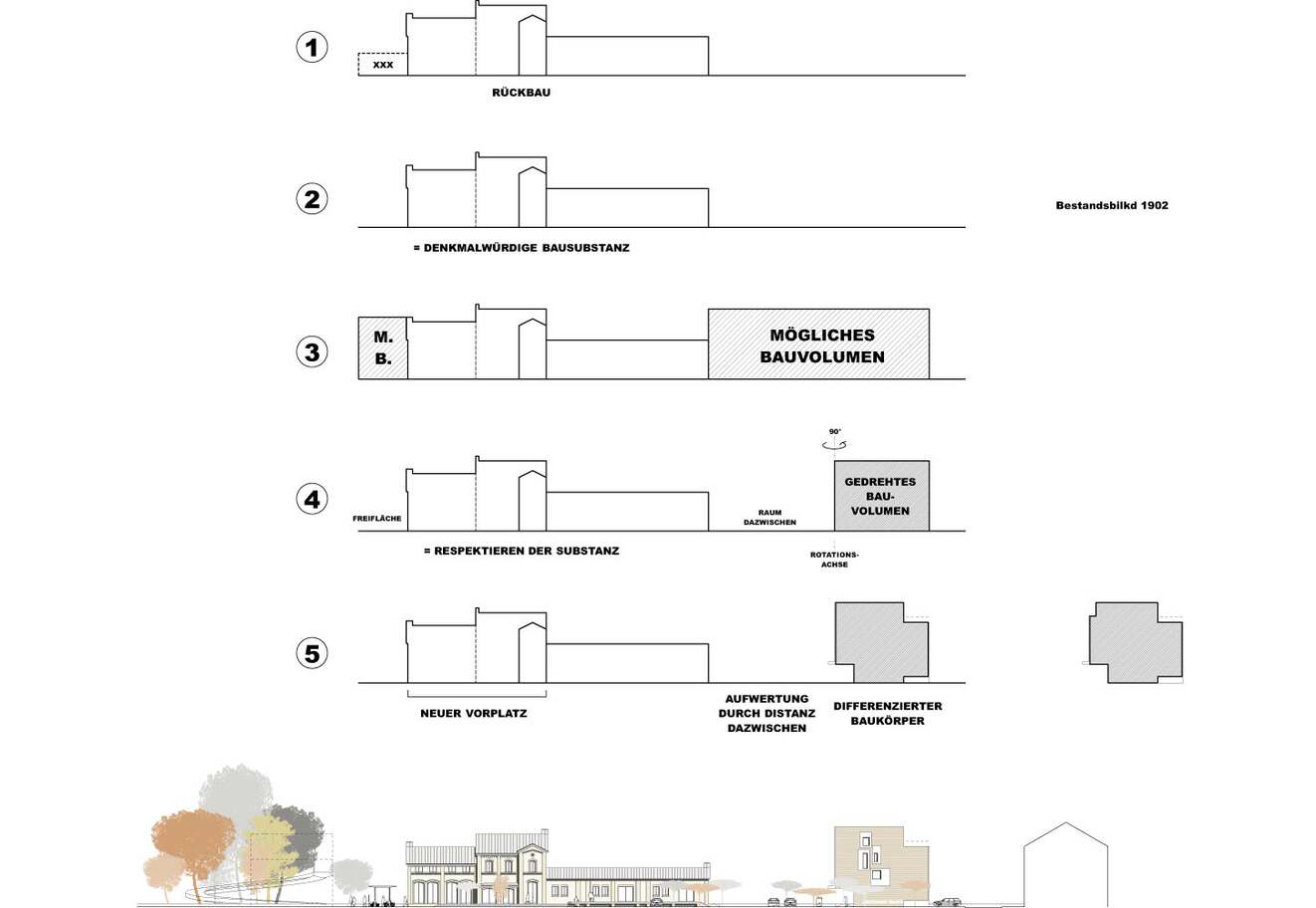

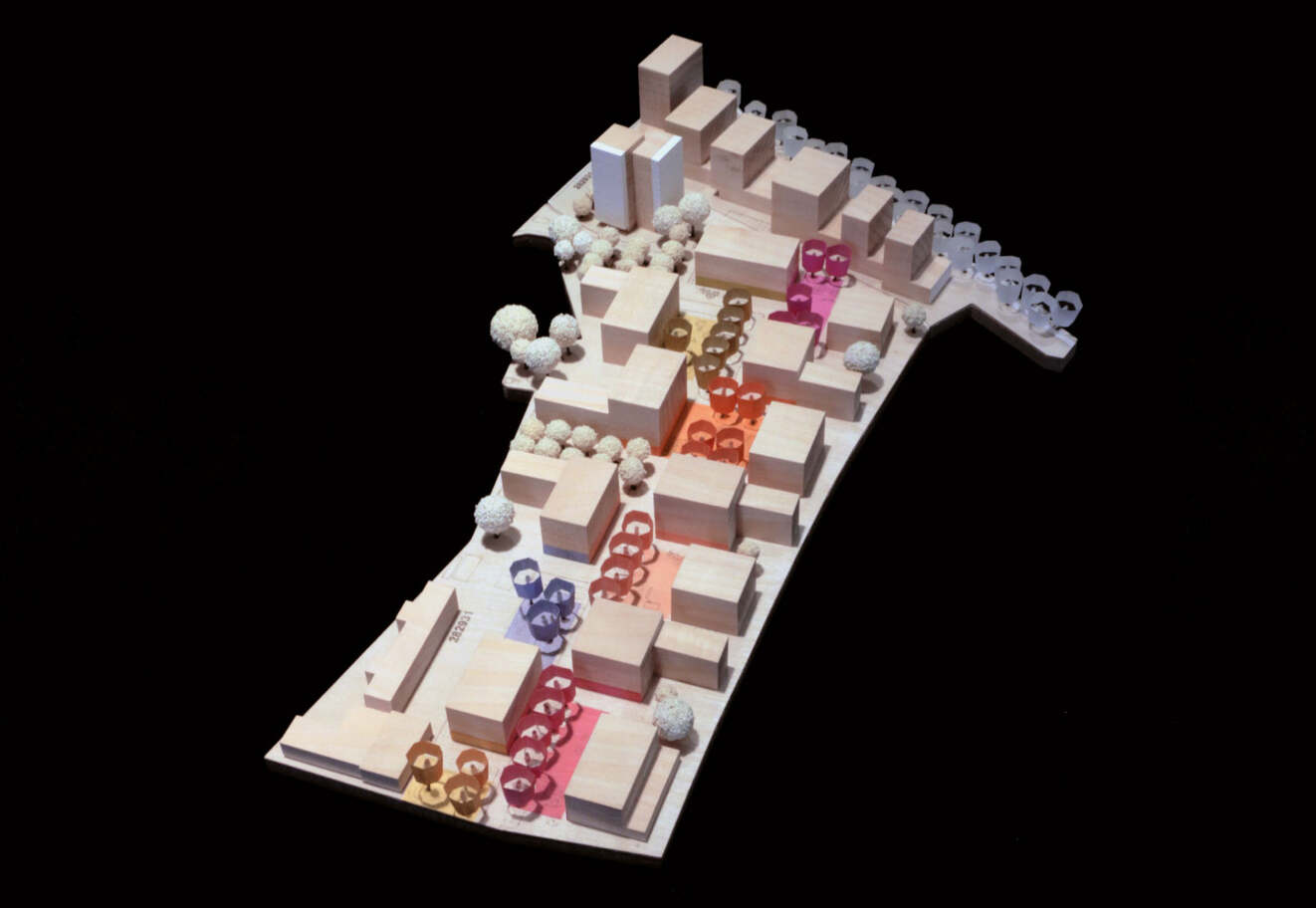

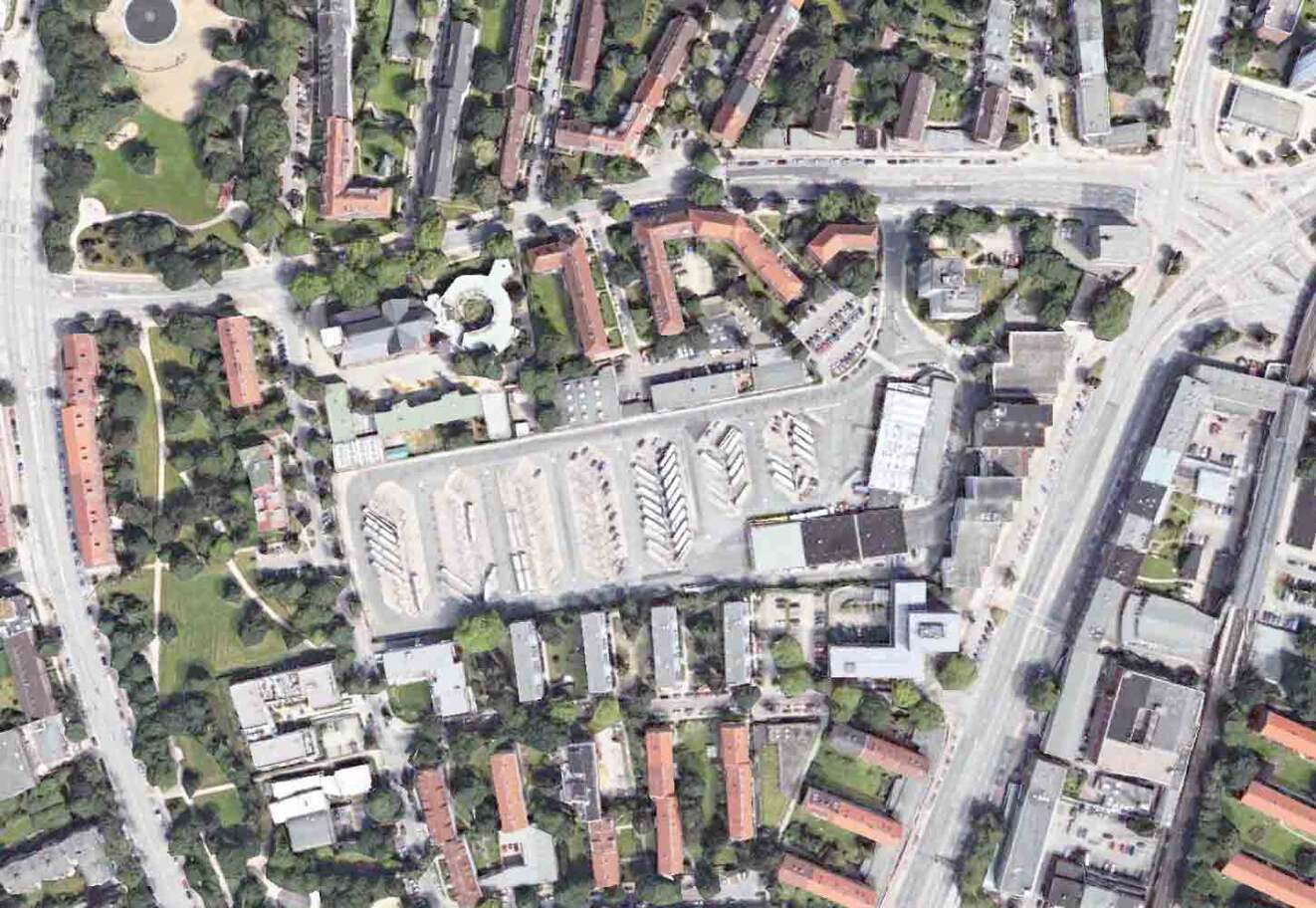

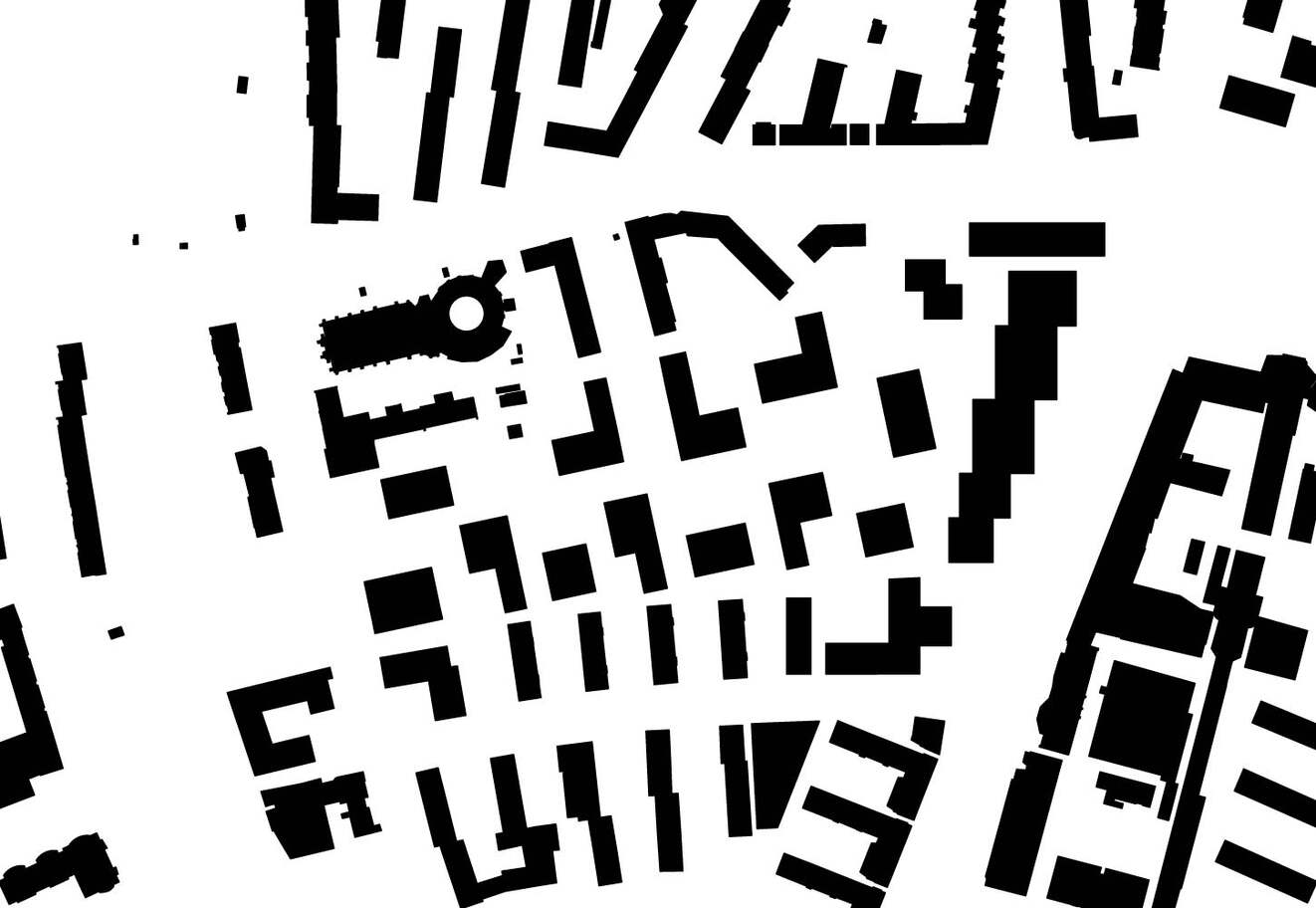

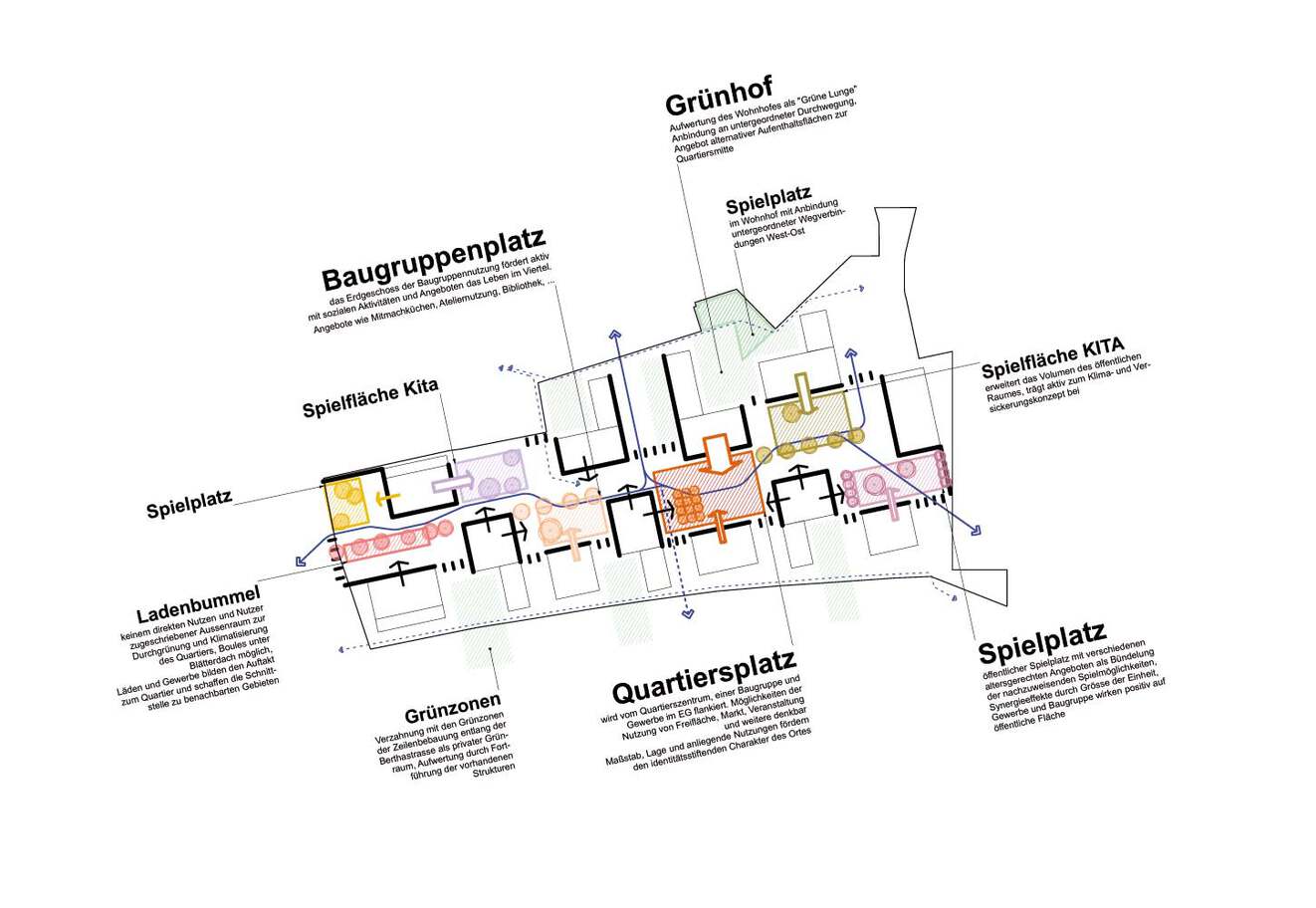

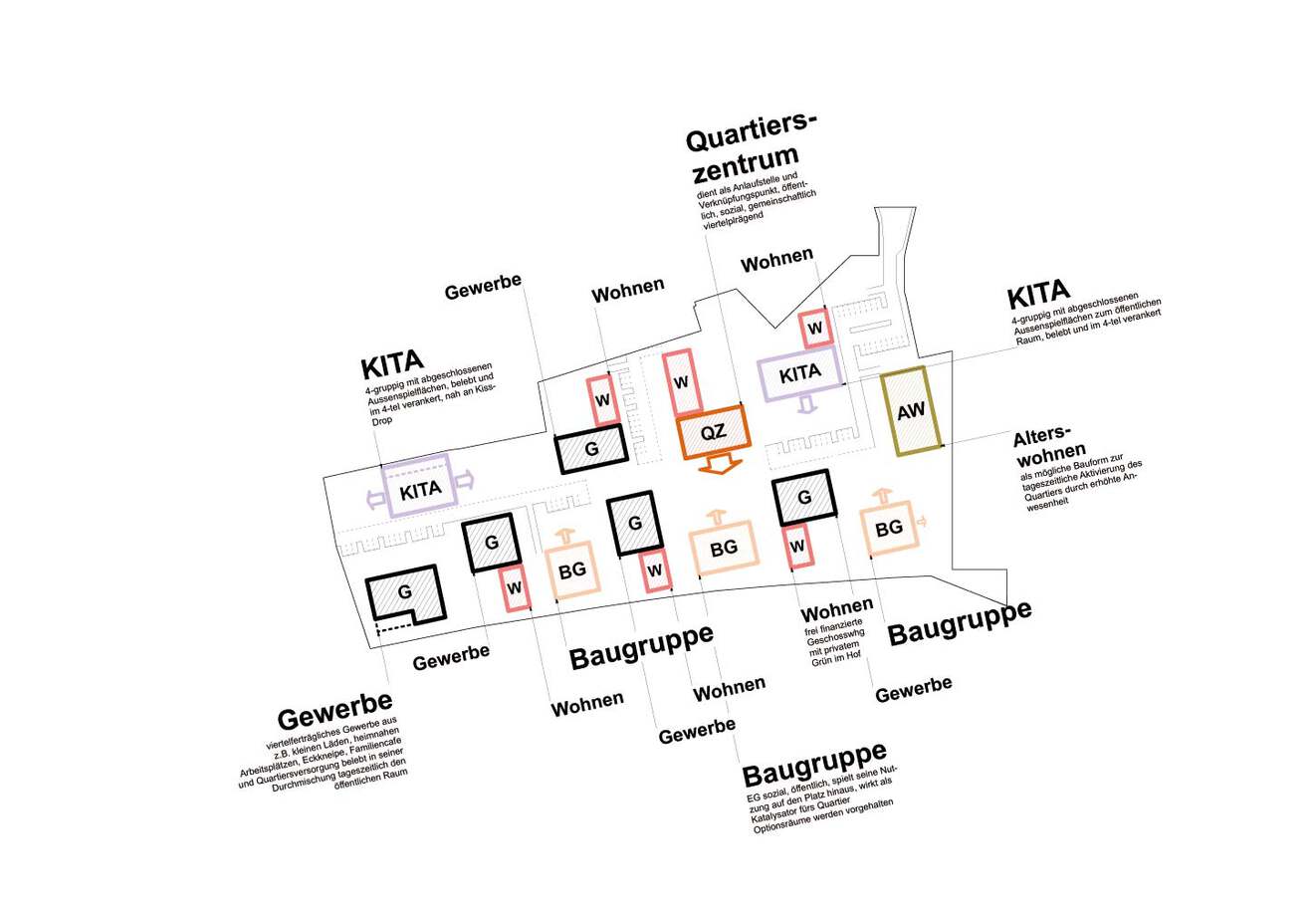

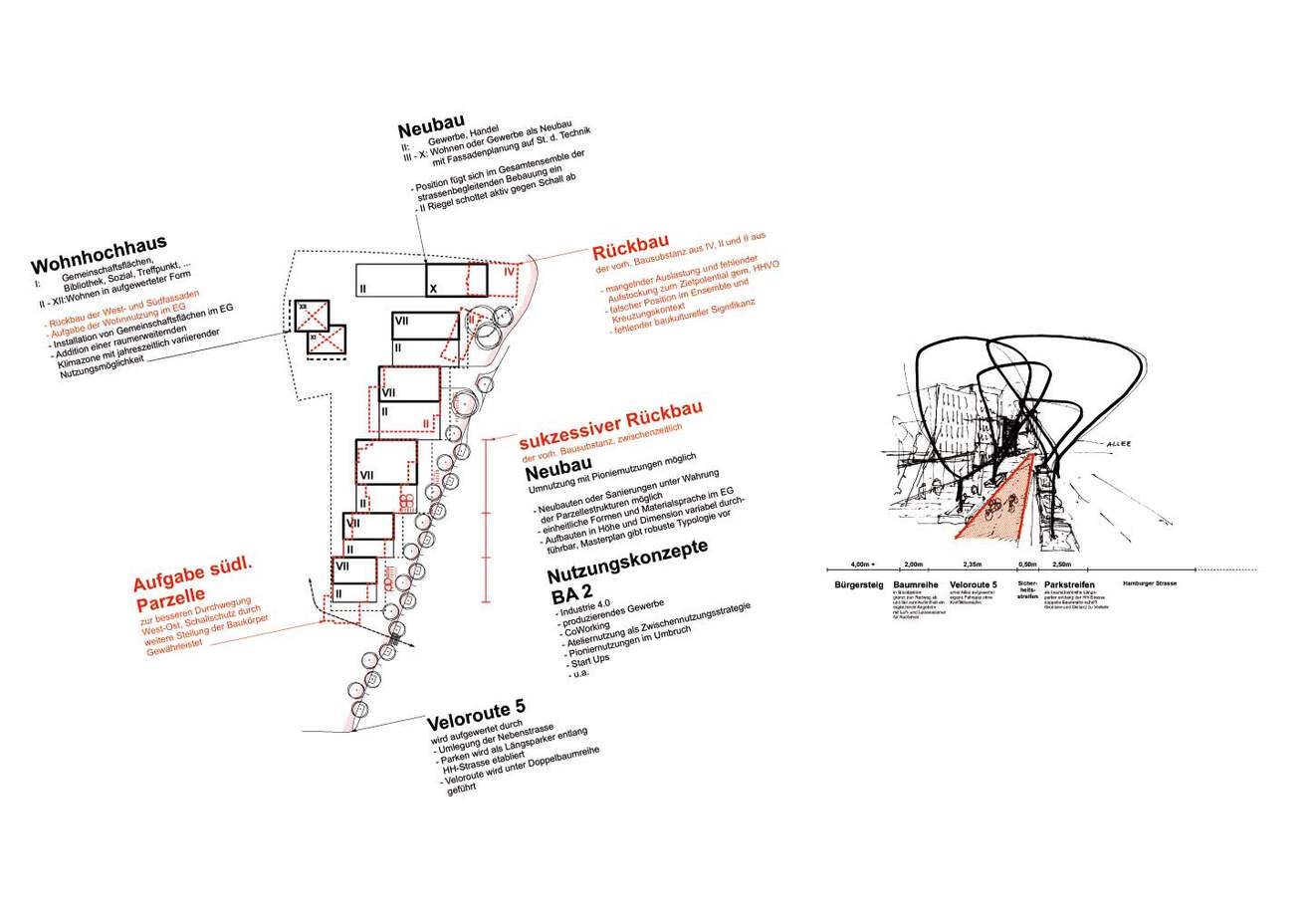

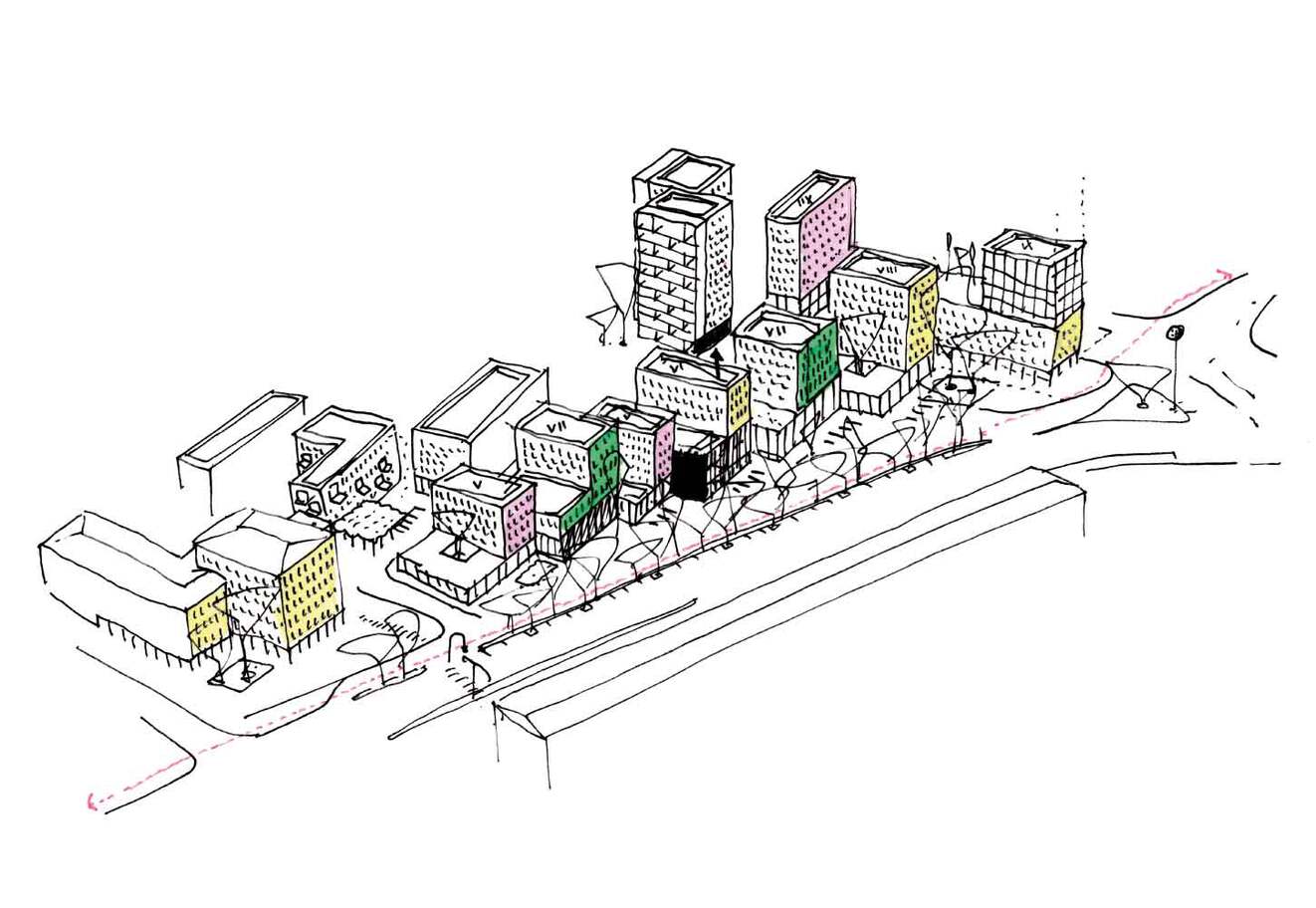

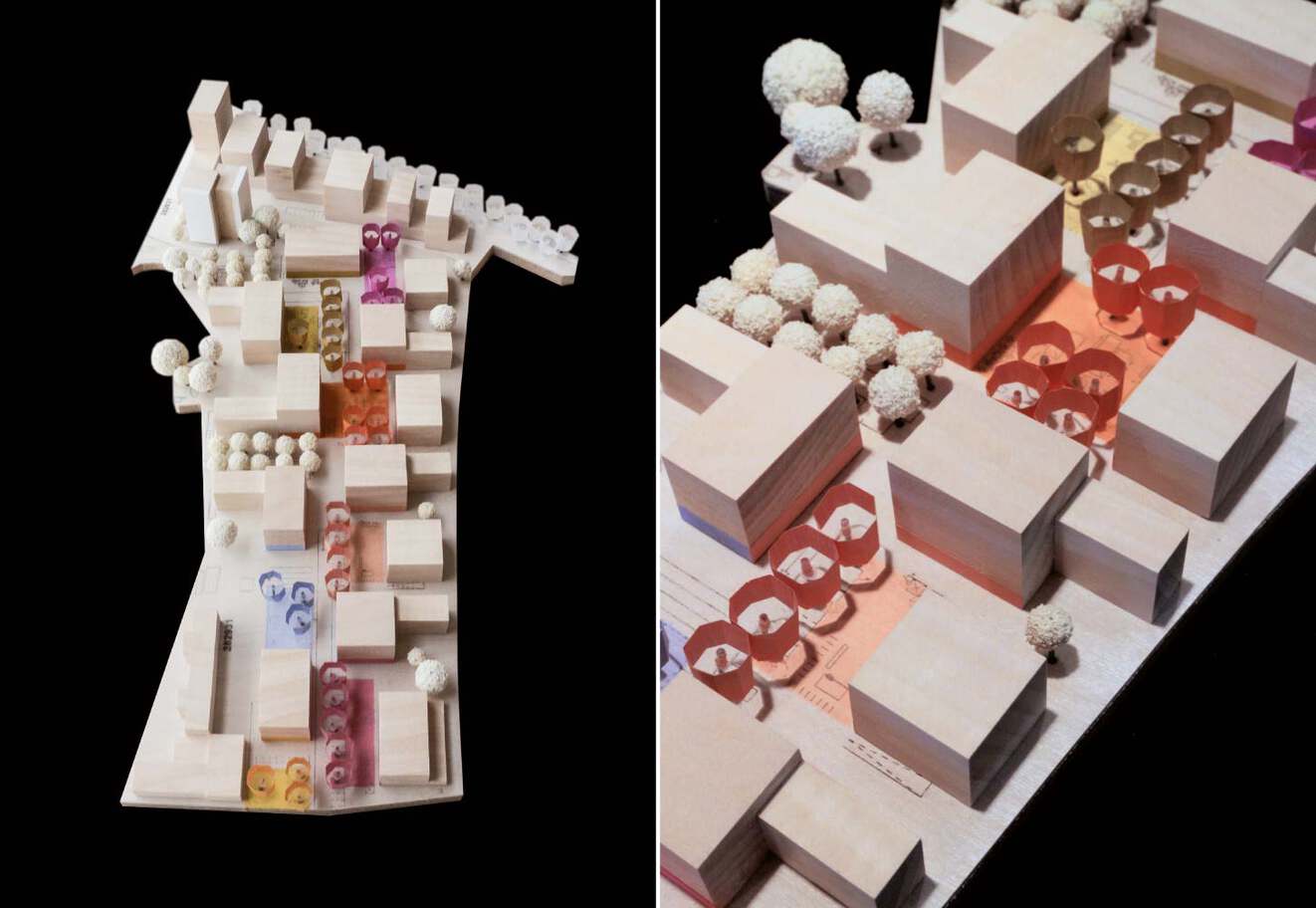

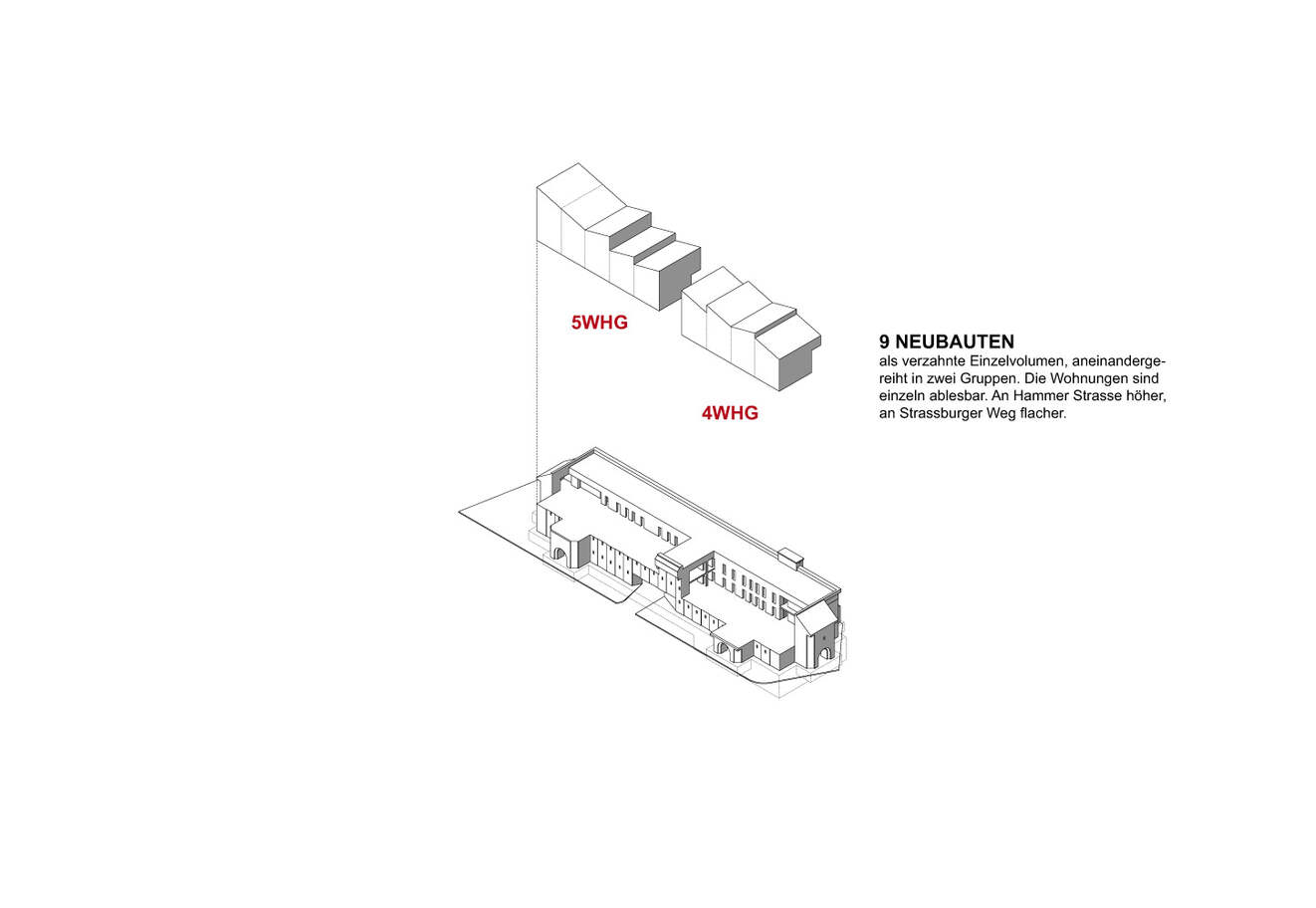

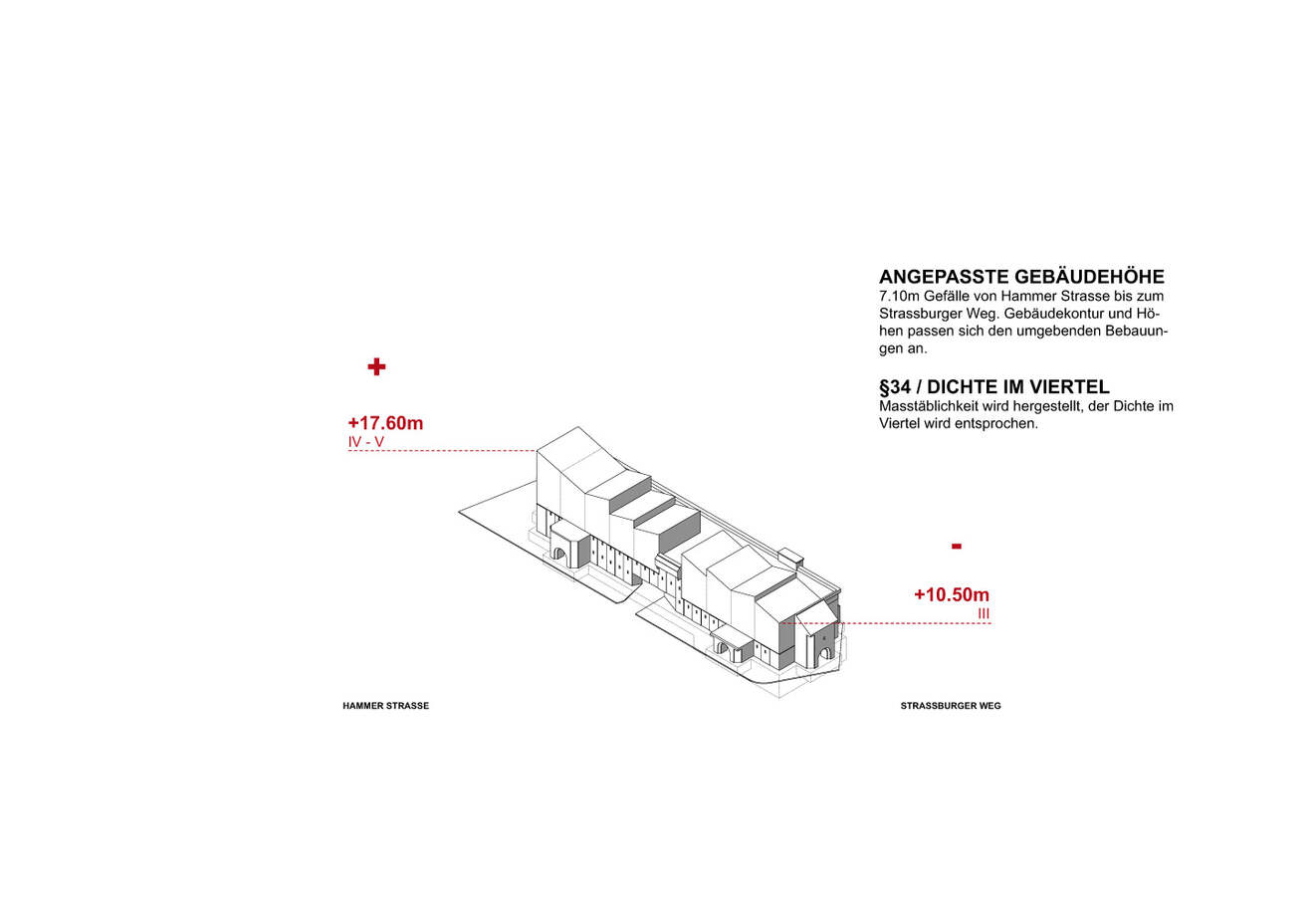

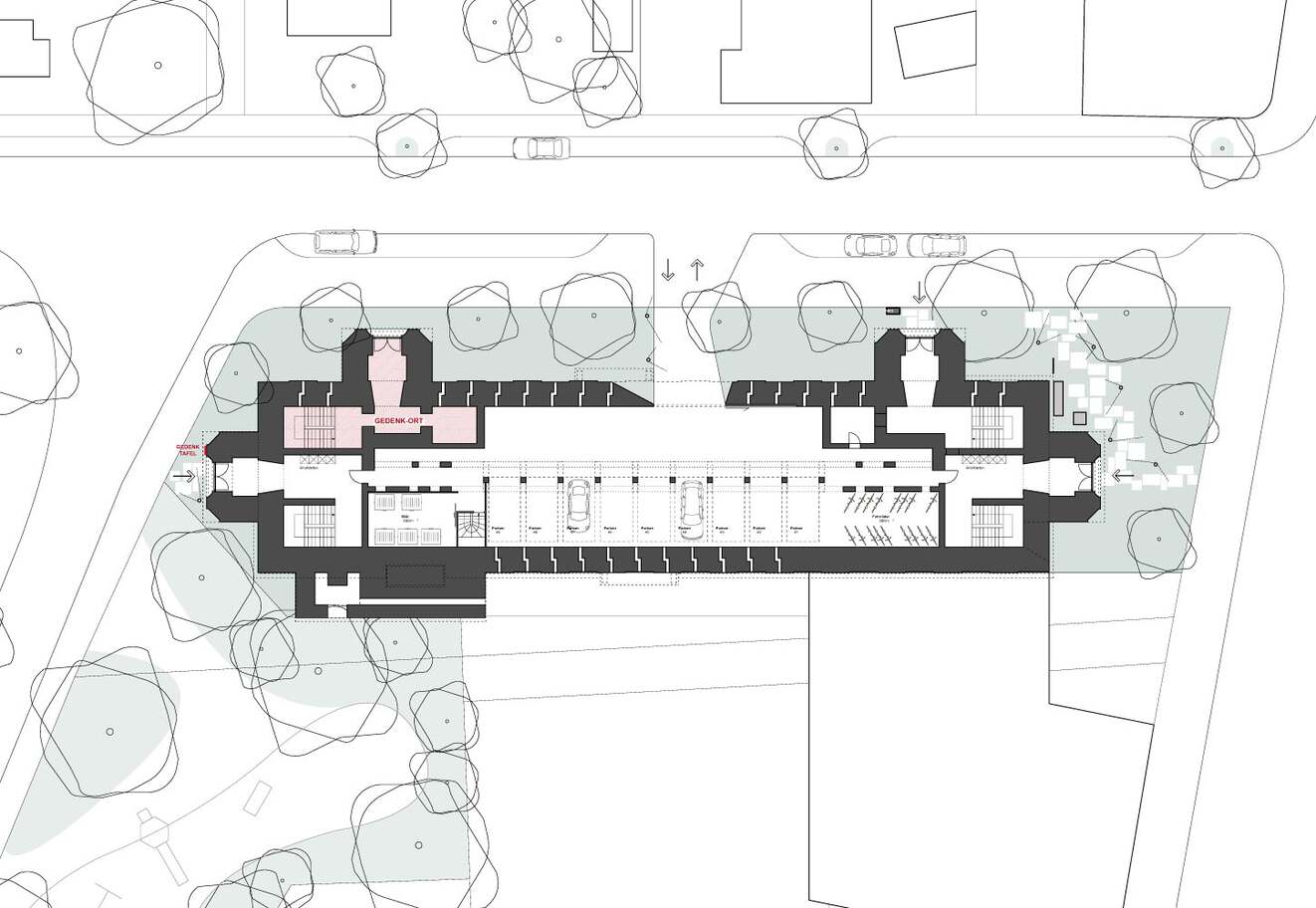

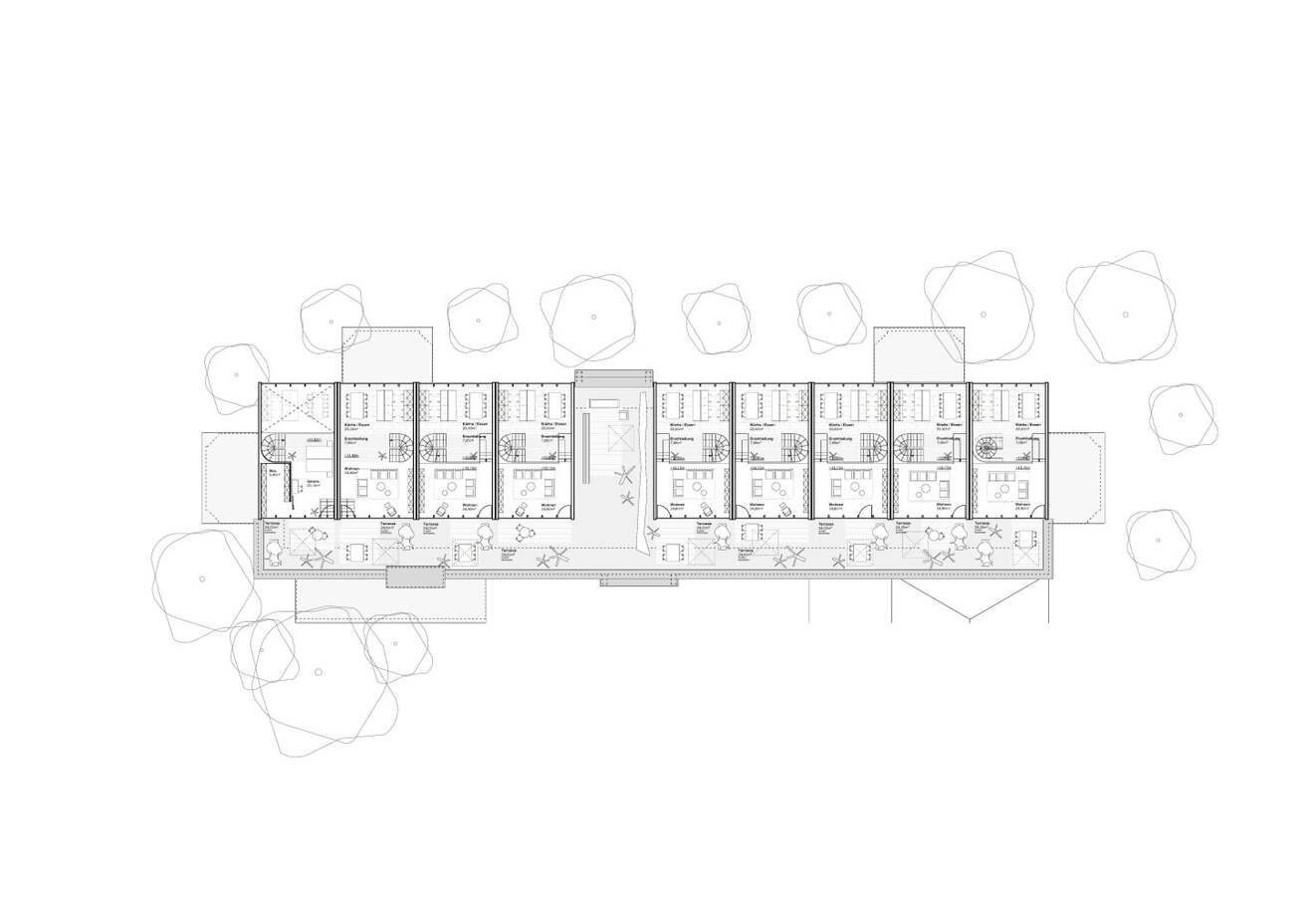

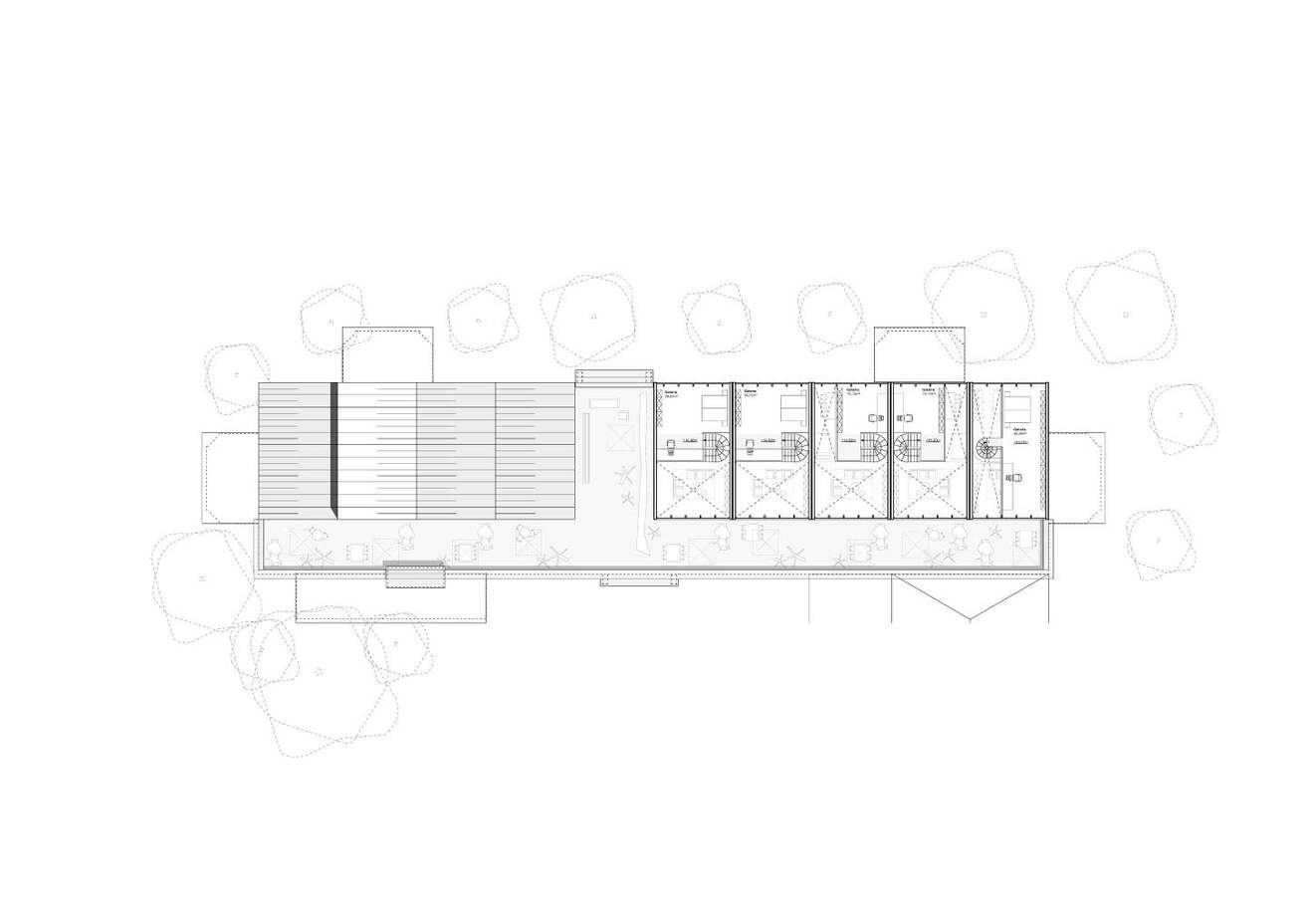

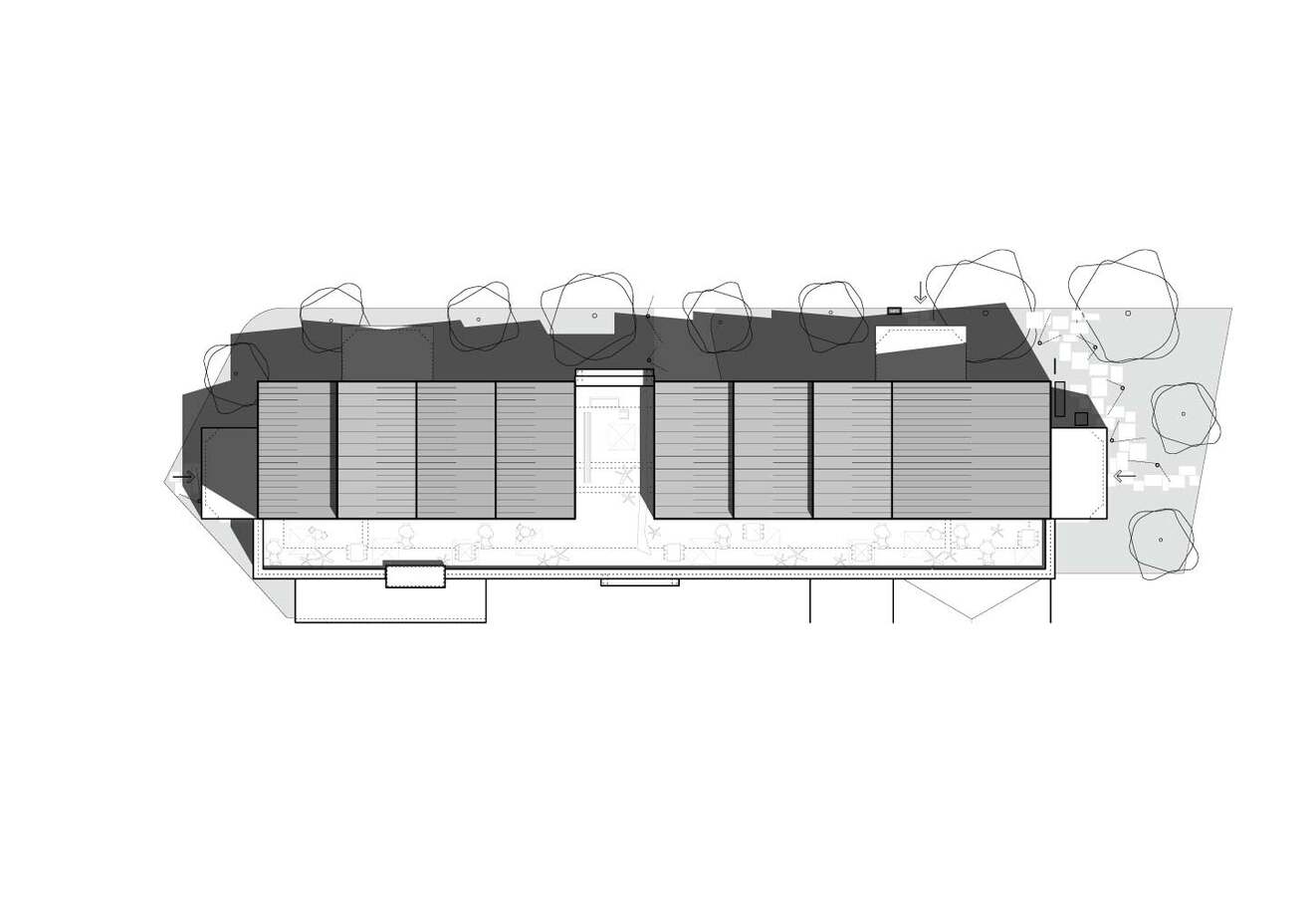

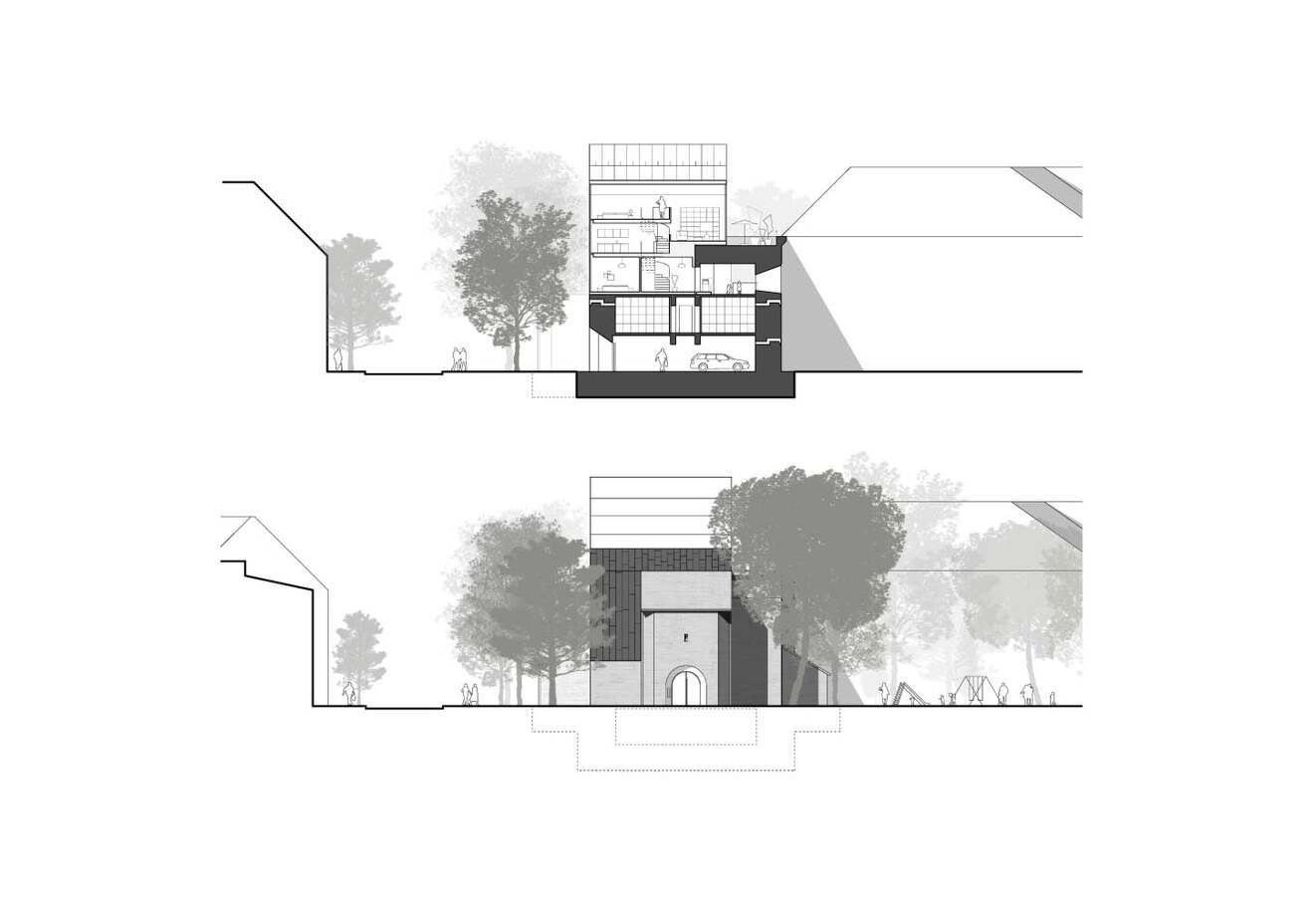

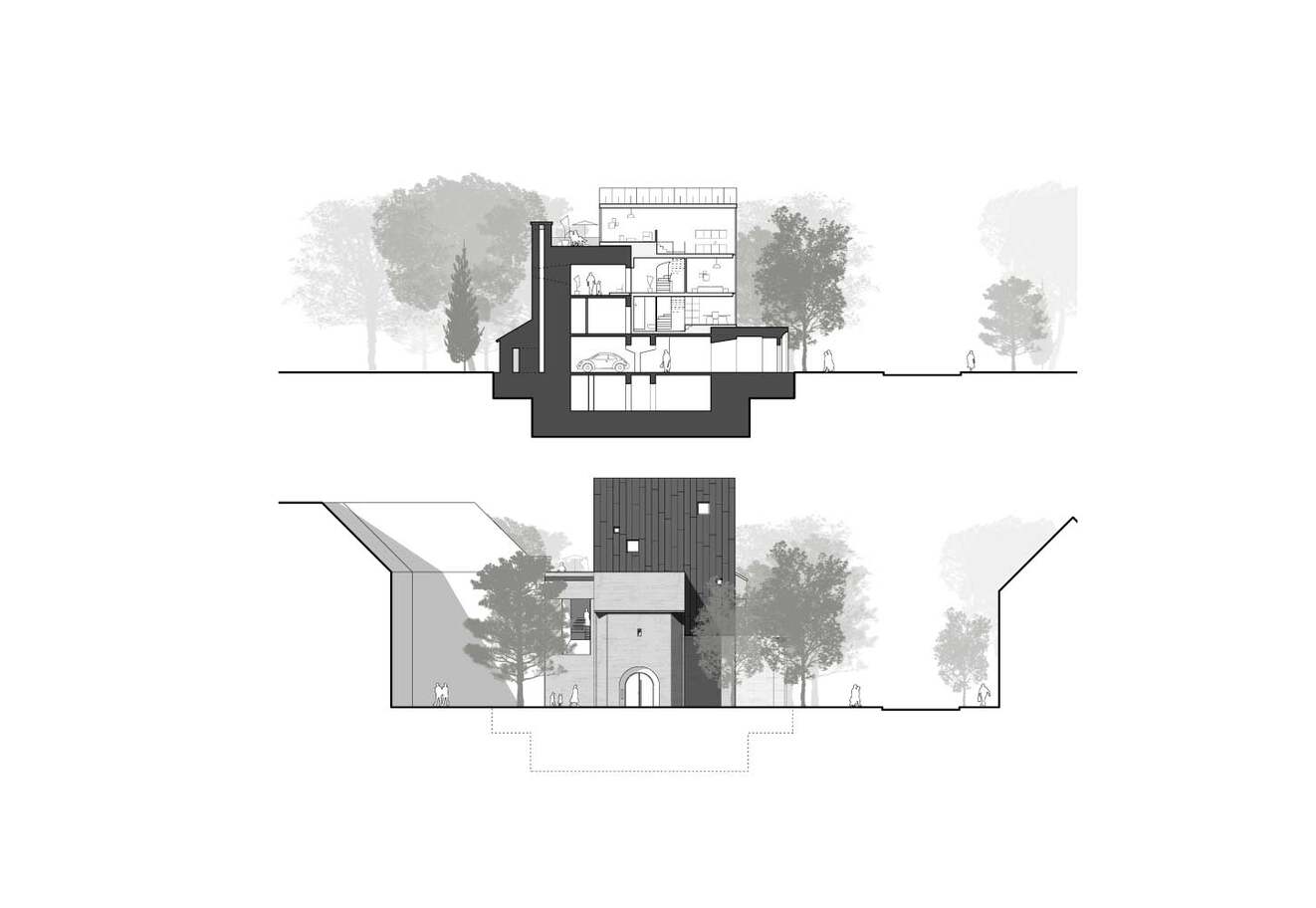

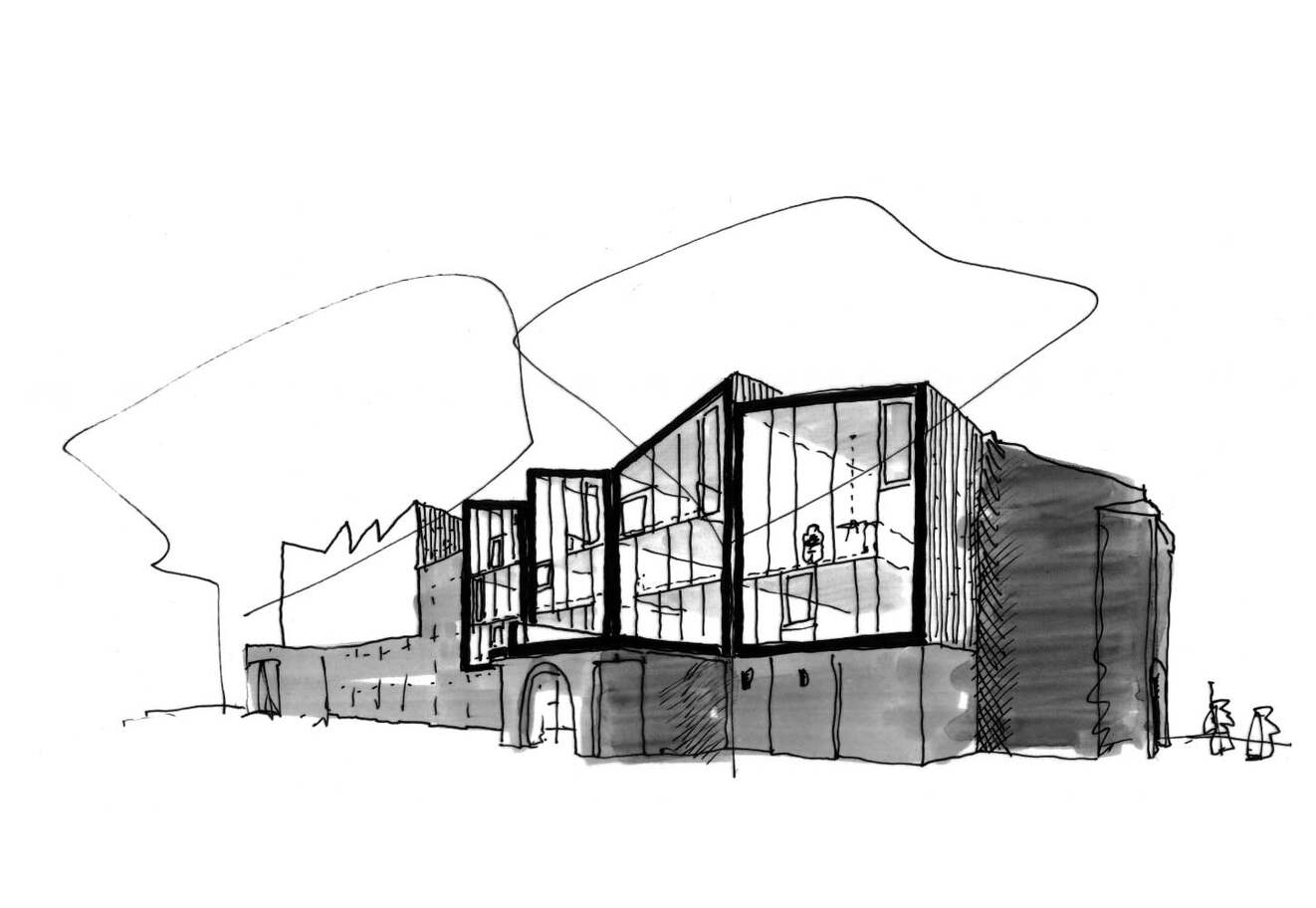

Um ungestörtes, gesundes Wohnen an zwei der verkehrsreichsten Straßen Münsters zu ermöglichen wurde die im Bebauungsplan vorgegebene geschlossene Blockrandbauweise zu einer städtischen Blockstruktur übersetzt. Indem es einen emissionsarmen, geschützten Innenhof definiert, schafft es sich der Wohnnutzung angemessene Aufenthaltsqualitäten mit identitätsstiftendem Wert.

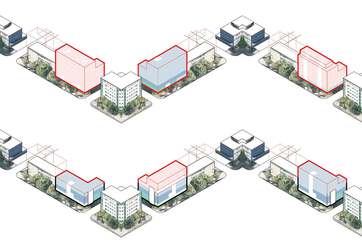

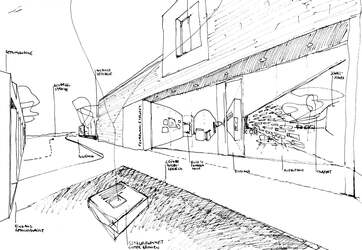

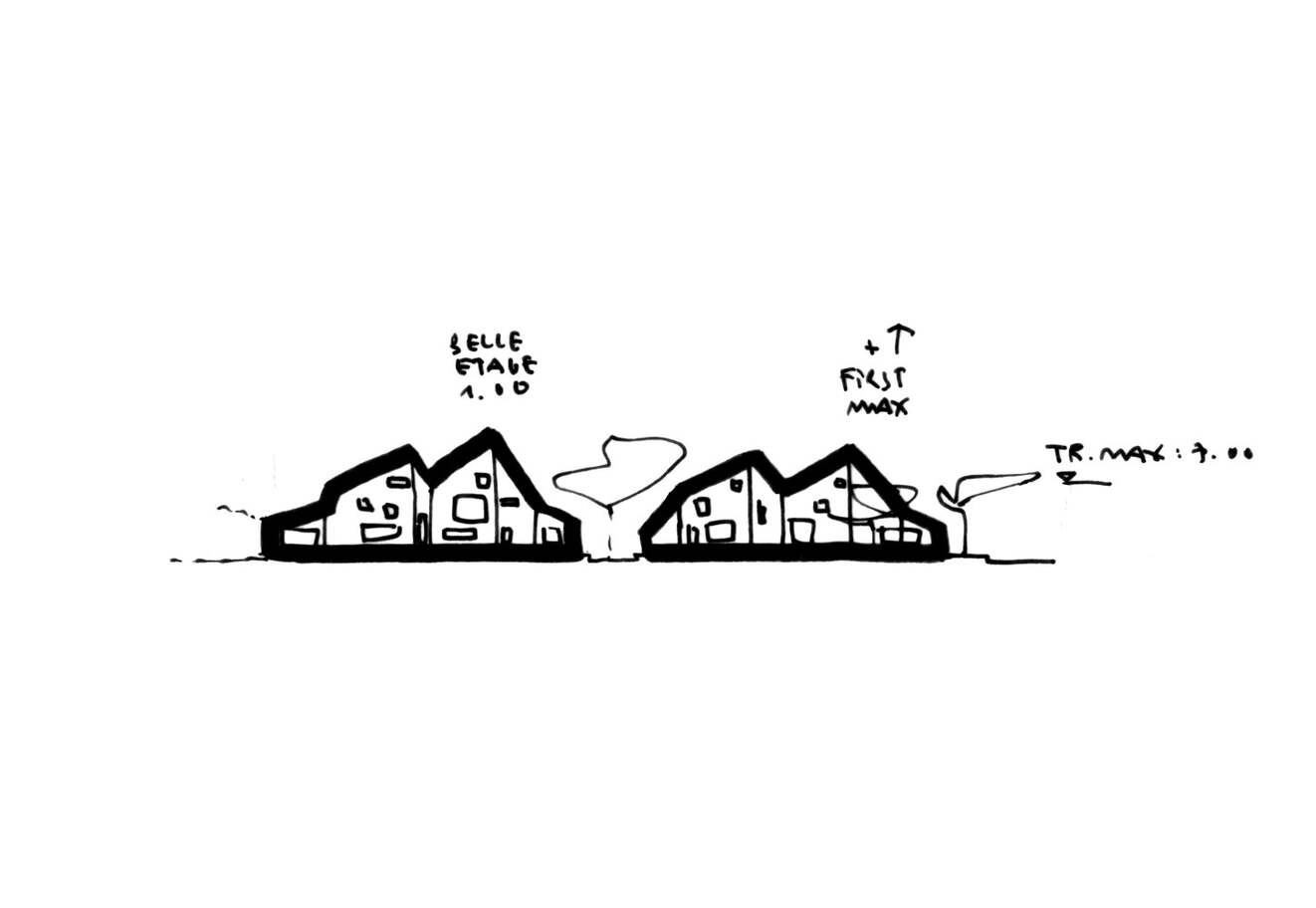

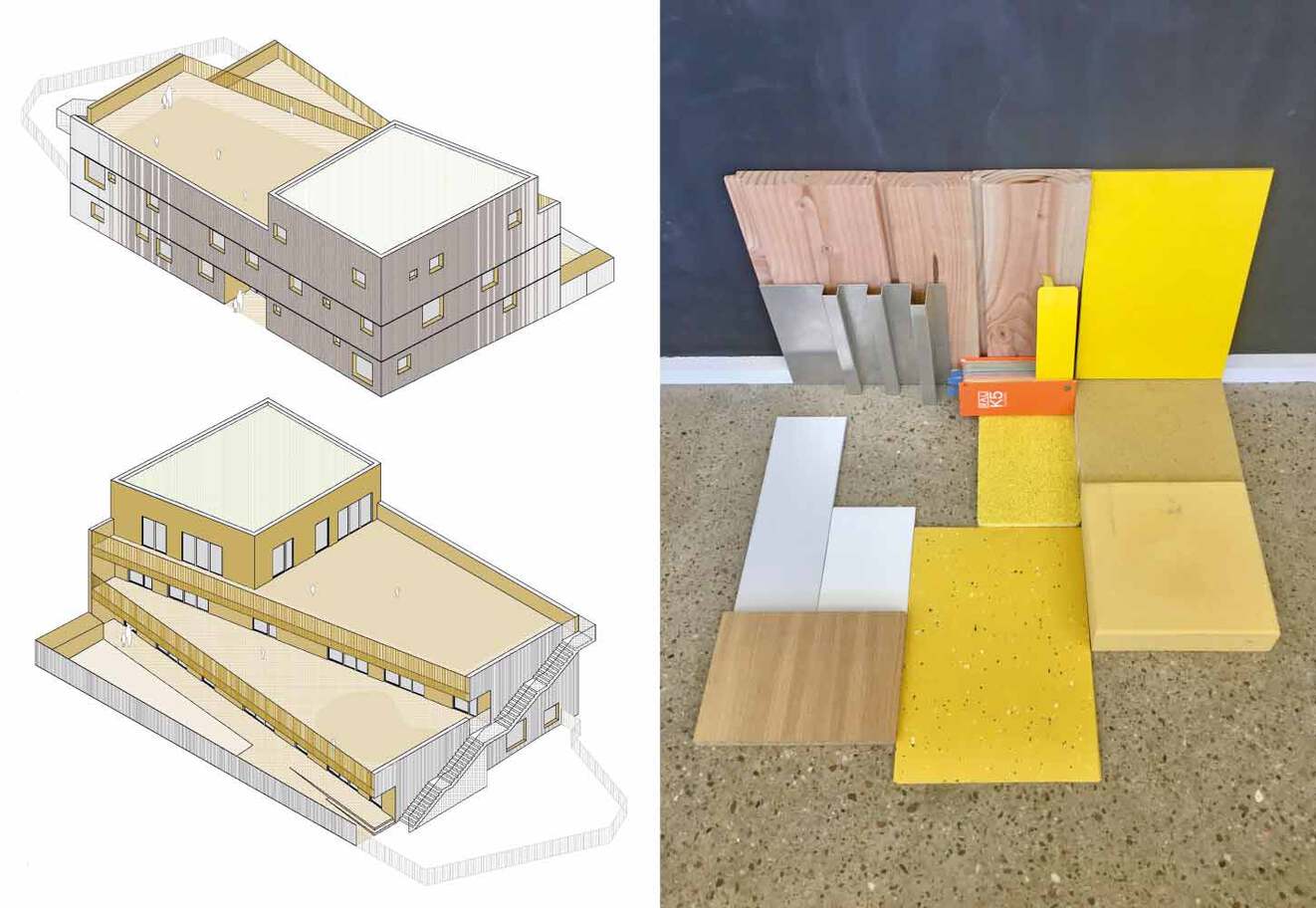

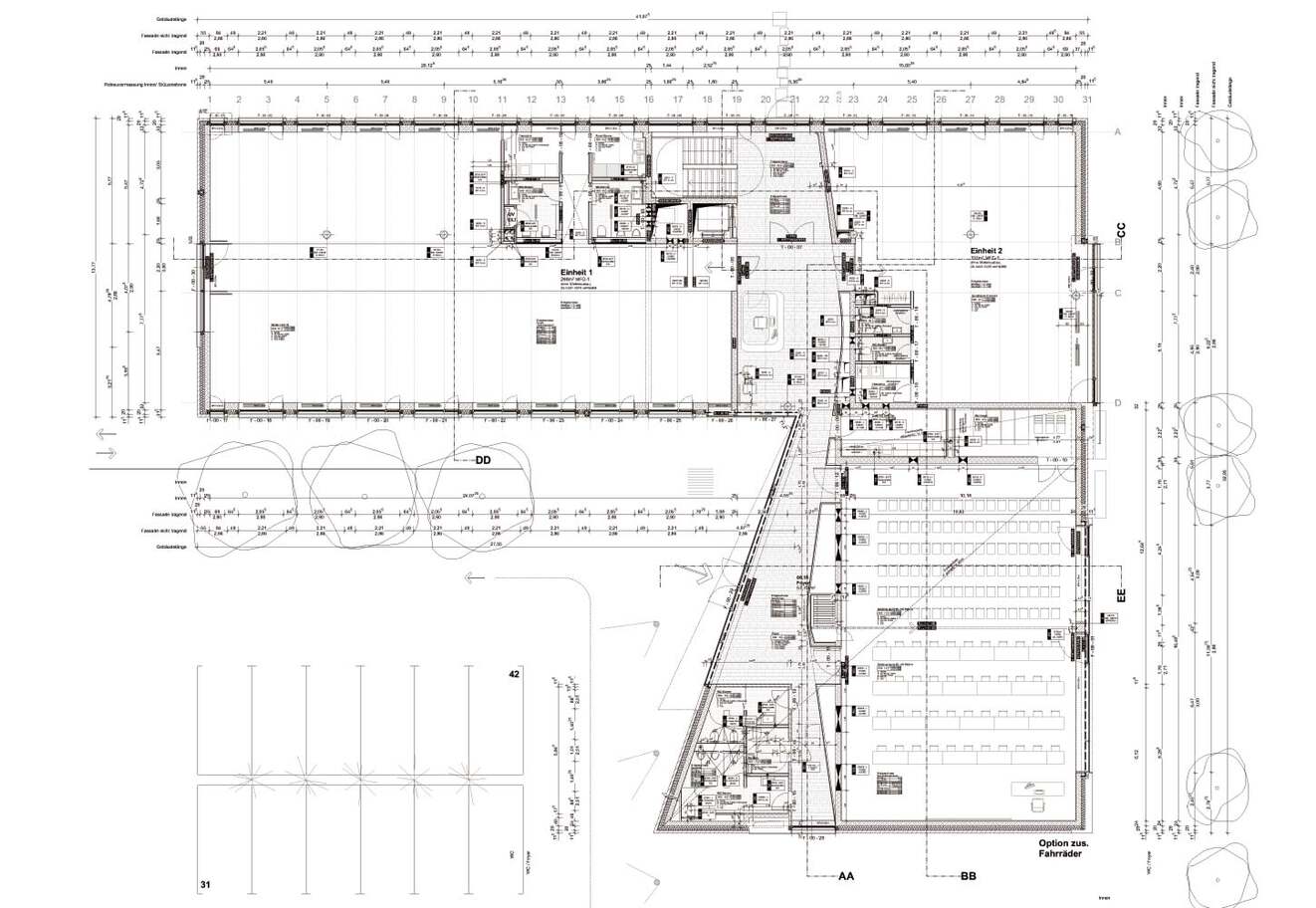

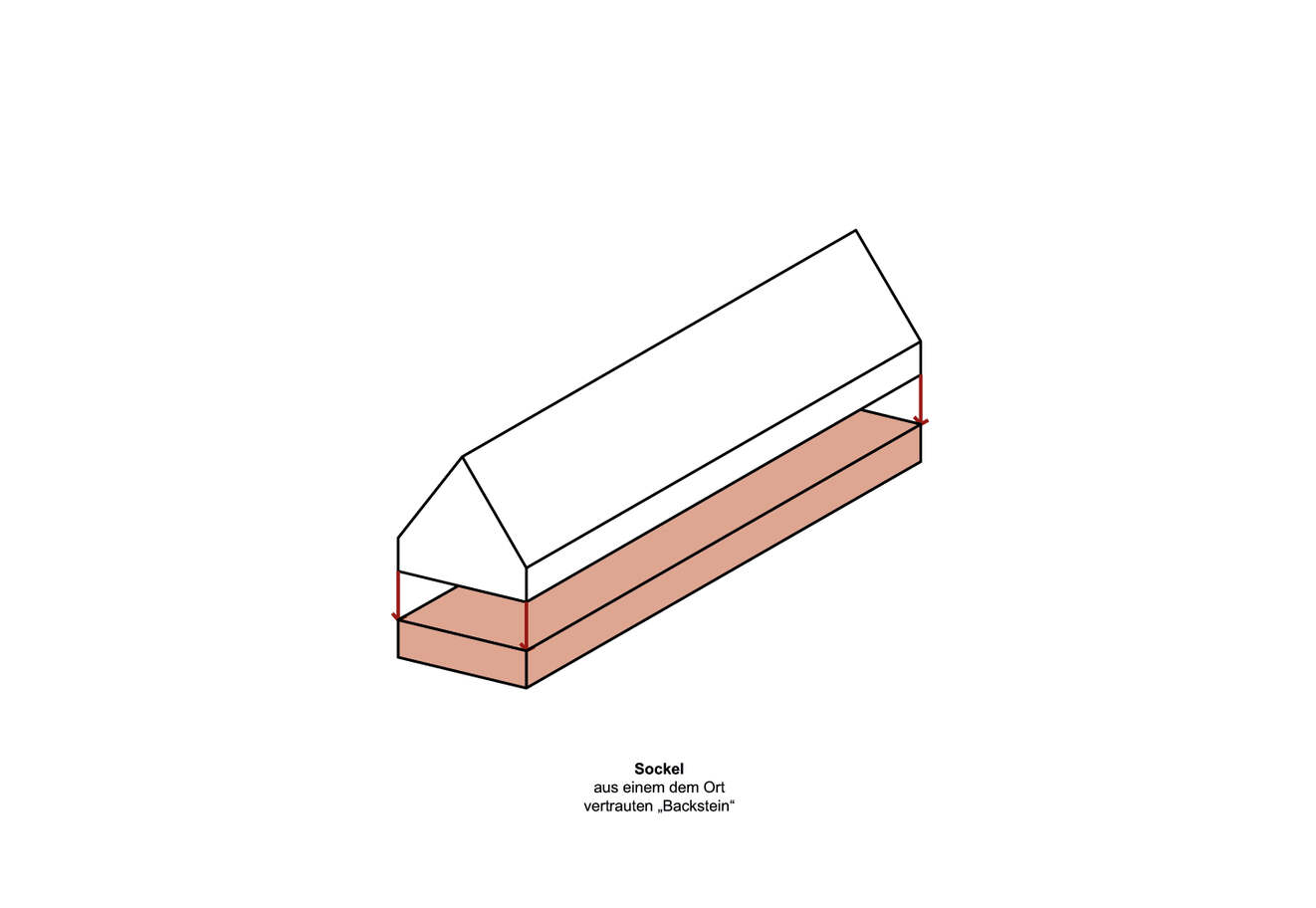

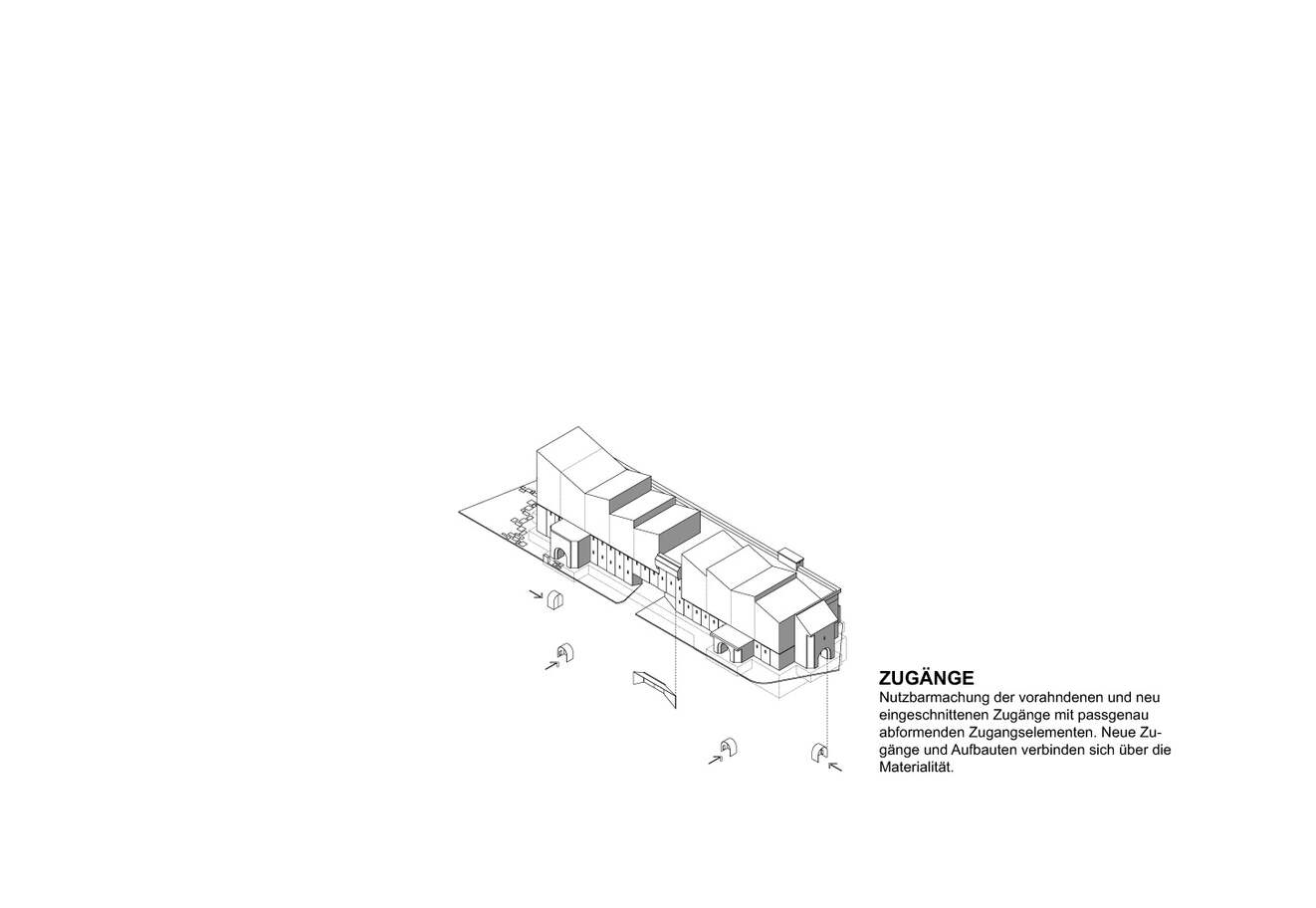

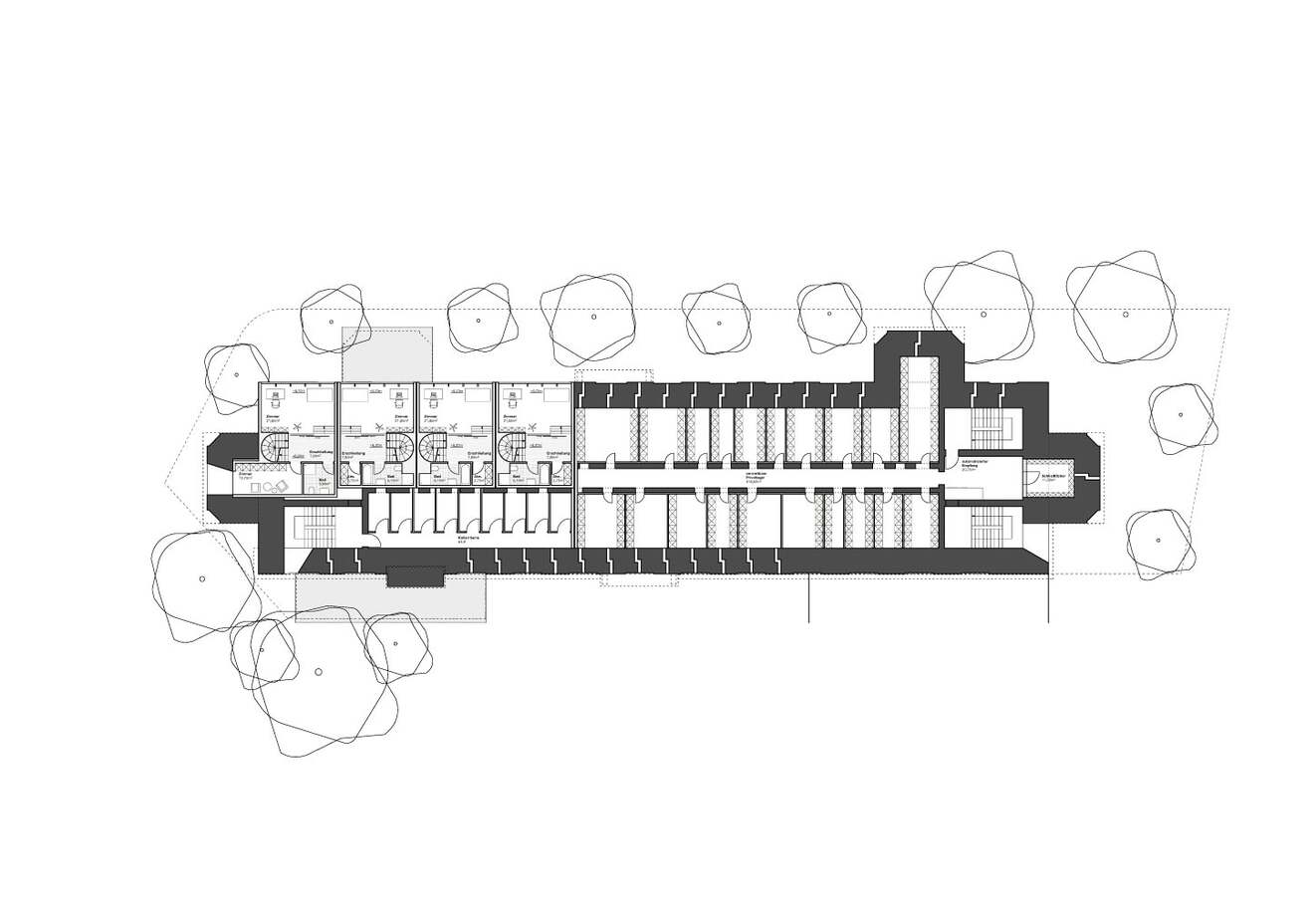

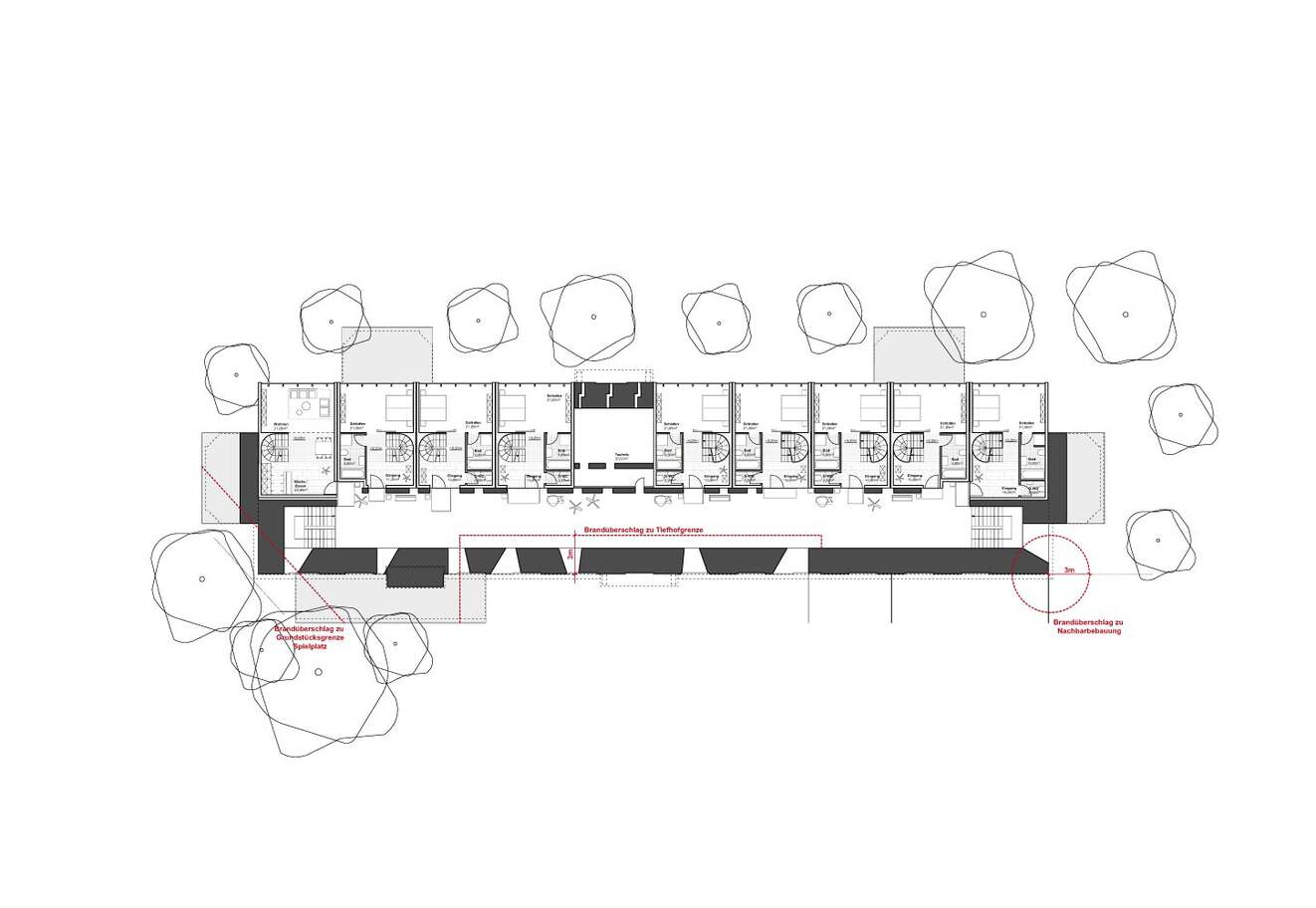

Die Typologie des städtischen Blocks wird durch die Ausformulierung einer Sockelzone neu interpretiert. Das Sockelgeschoss dient dabei als Zone der sozialen Interaktion. Es nimmt alle erforderlichen, dienenden Flächen auf und erzeugt gleichzeitig eine räumliche Trennung von Straßenraum und Wohngeschossen.